Testo: Ugo Polli

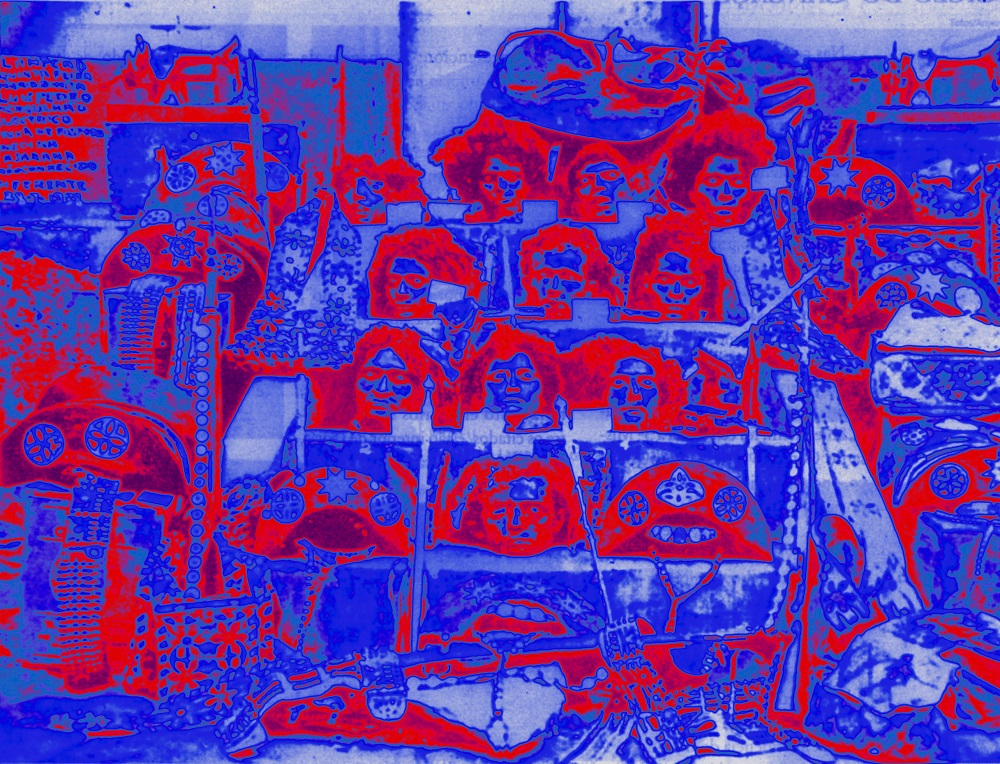

Copertina: le foto ritraggono cangaçeiros e sono prese da Wikipedia;

l’interpretazione per questo racconto è di Julio Armenante.

Dintorni di Palermo, maggio 2010

Notte scura, senza luna, come la volevo. Striscio sull’erba nel parco della villa, lontano dai riflettori e dai sensori di movimento. Conosco bene i loro schemi, li ho studiati, li ho assimilati. Questa notte è mia, continuo a ripetermi. L’ho attesa a lungo. L’ho voluta. Ora ci sono. Per me.

Per il Generale.

Estraggo il binocolo, nascosto dietro una siepe. Controllo i movimenti del turno di guardia. Sempre i soliti. Cento metri di distanza, due uomini armati davanti al portone blindato. Due piani, Lui è al piano di sopra. Il mio obiettivo è la porticina che conduce alla cripta, dove Lui conserva il cibo. Da lì è possibile accedere ai piani superiori. Devo attendere.

Attendo.

22,30. I due guardiani si dividono. Uno rimane davanti al portone, l’altro inizia il giro di perlustrazione sulla destra. Ho cinque minuti. Mi muovo veloce e raggiungo l’angolo dell’edificio prima di lui, nell’ombra. L’uomo svolta. Siamo uno di fronte all’altro, ad un paio di metri di distanza. Mi vede, apre la bocca per urlare, cerca di prendere la mira. Lo shuriken gli si pianta nella gola mentre calcio via il suo fucile. Colpisco forte, allo stomaco, sento costole che si spezzano. Va bene. L’uomo si piega in due, cade in ginocchio, il sangue sprizza dalla gola. Cerca di urlare ma non emette alcun suono. Gli sollevo la testa afferrandolo per i capelli e lo guardo in faccia. Rantola. È umano. Estraggo la katana dal fodero e lo decapito comunque.

Non si sa mai.

Genova, 4 maggio 1860

Il Generale sta perdendo la pazienza.

– Vuoi deciderti ad entrare, maledizione?

Continuo ad attendere fuori dalla sala di comando.

– Mi sta chiedendo di entrare, Generale? Ho bisogno della conferma.

– Per Dio, li odio quelli come te. Entra!

Sono stato invitato e quindi posso entrare. Garibaldi, alla scrivania, sta visionando alcune mappe nautiche. Si rivolge a me senza guardarmi in volto. Nino Bixio guarda ostentatamente fuori dalla finestra.

– Sei dei nostri, allora?

– Sì, Generale.

– Sai perché ho voluto proprio te, vero?

– Per via del Barone Corini, presumo.

– Esatto. Immagino che, come lui, non avrai problemi a combattere di giorno, giusto?

– No, Generale, nessun problema.

– Arruolato. Bixio, fagli avere una divisa.

Mi inchino e mi dirigo verso la porta. La sua voce mi ferma.

– Un’ultima cosa.

Mi volto.

– Siamo soltanto un migliaio, per ora. Non possiamo permetterci di perdere uomini durante il viaggio, per cui…

– Non si preoccupi, Generale. Ho la mia riserva, per il viaggio. In Sicilia mi arrangerò in qualche modo. – Accenno un sorriso.

Mi congeda. Nell’arco dell’intera conversazione non mi ha mai guardato in faccia.

Lo capisco. So bene di essere un male necessario.

Dintorni di Palermo, maggio 2010

La sentinella alla porta non ha avuto neanche il tempo di dare l’allarme. Era uno dei Servi di Corini, o come si fa chiamare ora. È vecchio e debole, Corini: quindi anche i suoi Servi sono poca cosa. Dovrebbero essercene due o tre, all’interno, non di più.

Forzo la serratura e mi introduco nella cripta. Lo spettacolo è osceno.

Per sopravvivere Corini ormai ha bisogno di molto sangue.

Di sangue giovane. Il pavimento di pietra è rosso e scivoloso.

Sono sei, nude, appese a testa in giù. Tre di loro stanno Mutando. Estraggo la katana e me ne occupo. Ci sono già abbastanza Mostri, qui dentro, me incluso.

Mi avvicino ad una delle superstiti, ancora umane. Apre gli occhi e mi vede.

– Ti prego, aiutami. Fammi uscire di qui.

Cerca di urlare quando mi avvicino ed inizio a bere dal suo collo. Sangue si riversa nella mia gola. Caldo. Nel frattempo le tappo la bocca. Ho bisogno di tutte le energie possibili, stanotte.

Località Pianto Romano, Calatafimi, 5 maggio 1860

La battaglia si era trasformata in mischia.

– Dobbiamo ritirarci, Comandante – urlò Nino Bixio – Ci stanno schiacciando!

Troppi fanti borbonici si trovavano ormai a poca distanza dal Generale. Una figura, in particolare, faceva scempio di garibaldini a mani nude. Era alto e forte, il naso adunco, un ghigno immobile stampato sul viso. Era già stato colpito decine di volte e ancora non cadeva.

Era Corini.

– Nino, qui o si fa l’Italia o si muore. – rispose Garibaldi.

– È anche peggio, Generale. Qui si fa l’Italia o si non muore – dissi io, piano. Garibaldi mi sentì e sorrise, infilzando un soldato borbonico che si era avvicinato troppo.

Era il momento. Mi scagliai verso Corini. Stava bevendo dal collo di un garibaldino che si dibatteva ancora. Gli arrivai alle spalle e lo impalai con la katana. Corini afferrò la lama con le due mani dietro la schiena. Con un movimento innaturale sfilò la spada, muovendosi in avanti. Poi si voltò verso di me con un ruggito. Garibaldini e borbonici rimasero impietriti e terrorizzati a guardarci combattere. Lo colpii al volto, cercando poi di bloccarlo al suolo. Sollevai la katana per decapitarlo. Fu allora che Corini urlò.

Non era un urlo: era pura concentrazione di odio, qualcosa che proveniva direttamente dalla preistoria. Era puro suono, un ululato che gli uomini temevano da sempre e sapevano di dover temere. Esitai, e questo fu sufficiente a Corini. Si alzò in piedi con un balzo e si fermò a guardarmi, come se volesse imprimersi bene il mio volto nella mente. Poi si allontanò, a velocità sovrumana. I soldati borbonici, in rotta, lo seguirono precipitosamente. I garibaldini erano immobili. Quattro picciotti, che evidentemente conoscevano bene il Barone, mi abbracciarono.

Il Generale ripuliva la lama della sua spada. Mi guardò in volto per la prima volta.

– Ben fatto, soldato. Uomini, avanti! – disse, rivolto ai garibaldini terrorizzati. – A Palermo! – urlò.

– A Palermo! – risposero in coro.

La battaglia era vinta. I garibaldini inseguirono i borbonici in fuga, mentre io mi aggiravo per il campo di battaglia in cerca di nemici feriti di cui nutrirmi.

26 ottobre 1860, presso Teano

Il Generale si avvicinò al Re, sotto lo sguardo vigile degli alti ufficiali. Tese la mano al Sovrano e pronunziò alcune parole, non udibili. Re Vittorio Emanuele II appariva emaciato, pallido ed esangue. Una sciarpa gli avvolgeva il collo. Tese la mano al Generale. La stretta durò almeno un minuto: poi i due si allontanarono, conversando amabilmente.

Un uomo del seguito del Re mi fissava. Lo guardai meglio. Era Corini. Mi sorrise, gelido, e si passò l’indice sulla gola. Guardai nuovamente il Re e capii. La sera stessa mi trovavo su un bastimento diretto verso le Americhe.

Avevamo quasi vinto. Avevamo Roma ai nostri piedi e l’Italia unita. Avevamo il favore del popolo e del Re.

Mai sconfitta fu più bruciante di quella vittoria.

Dintorni di Palermo, maggio 2010

Mi aggiro per i saloni oscuri della villa. Mobili d’epoca, dipinti di valore, tappeti di pregio. Corini ha sempre avuto gusto: ha avuto anche molti secoli per mettere assieme la sua collezione. Ovviamente niente specchi.

Sento il movimento alle mie spalle e mi lascio scivolare in avanti; mi volto, estraendo la katana. La lama passa a pochi centimetri dal mio fianco. Sono due.

Recuperano velocemente la posizione, corta distanza. Sono coordinati, waki kamae, fianco destro con punta indietro. Li attendo in gedan no kamae, frontale, lama verso il basso. Controllo il respiro. Quello che cerca di eludere il contatto visivo attaccherà per primo. Parte, tenta un colpo al centro del capo, shomen. Giro su me stesso, solo all’ultimo momento: rotazione e colpo al fianco sinistro, hidari do. Non emette un lamento. Sollevo la spada per parare lo shomen dell’altro, sopra la testa, alle mie spalle. Richiamo la spada e lo colpisco col gomito al plesso solare, all’indietro, ushiro enpi uchi. In rotazione veloce lo decapito. Poi tocca al suo compagno, ancora a terra.

La tenue luce di una candela proviene da una porta socchiusa, all’altro capo del salone. Apro la porta lentamente. Uno studio. Un uomo seduto alla scrivania mi volta le spalle. Legge ad alta voce. La voce di un vecchio.

Il forte si mesce col vinto nemico,

Col novo signore rimane l’antico;

L’un popolo e l’altro sul collo vi sta.

Dividono i servi, dividon gli armenti;

Si posano insieme sui campi cruenti

D’un volgo disperso che nome non ha.

Applaudo, lentamente, ironicamente, mentre mi avvicino. Corini alza lo sguardo dal libro. Si volta. È vecchio, prosciugato, quasi irriconoscibile, poco più di uno scheletro. Solo gli occhi, piccoli, sadici, non sono cambiati. Alle pareti fotografie di uomini politici più o meno calvi, che sorridono. Dediche amabili. Con affetto. Con riconoscenza. Per Sempre. Tutti uomini suoi. Uomini che hanno fatto la Storia, che l’hanno imposta agli altri. Uomini che davano ordini a tutti e ricevevano ordini, denaro, suggerimenti da Lui soltanto. Cumannari è megghiu ca futtiri, dicono da queste parti.

– Non siamo noi gli immortali – dice Corini, fissandomi. Indica il libro – Questi sono gli immortali! E non hanno bisogno di bere neppure una goccia di sangue.

– Non sono immortali. Sono polvere. E quelle sono solo parole.

– Dove ti sei nascosto? Ti ho cercato, ti ho fatto cercare. Niente. Scomparso.

– Sono stato nel mondo nuovo, finché non è diventato vecchio. Era tempo di tornare. Alla fine, come vedi, ti ho trovato io.

Lo sollevo. È un mucchio d’ossa, quasi privo di peso. Ogni movimento gli costa fatica, troppa fatica. Non oppone resistenza.

– Perché contrastarmi? Perché opporti? Io e te insieme, avremmo potuto…

– Hai fatto molto anche da solo, mi pare. Hai succhiato il sangue di questa nazione per centocinquant’anni, come se fosse una delle tue vittime. L’hai spezzata. L’hai ridotta ad un simulacro. Direi che può bastare.

Cospargo di benzina le tende e accendo un fiammifero. Che questo posto maledetto bruci, fino alle fondamenta. Lo sguardo mi cade su un volantino elettorale, che parla di Libertà. Lo afferro e scendo giù per le scale, mentre il calore cresce e le prime lingue di fuoco si levano.

Che questo posto maledetto bruci.

La villa arde, alle mie spalle, in lontananza. Corini sta nella fossa che ho scavato, profonda quattro metri. Getto il volantino della Libertà nella fossa. Cade sul suo petto. Il paletto che gli ho piantato nel cuore non lo ucciderà. Lo terrà fermo, immobile, privo di nutrimento, a consumarsi. A soffrire, per l’Eternità.

Sorrido fra me e me. L’Eternità sarà sufficiente.

Ora tocca agli altri, ai suoi potenti Servi. Per loro basterà molto meno.

Inizio a riempire la fossa. Faccio in modo che il terriccio cada prima di tutto sul suo volto, sui suoi piccoli occhi diabolici, ancora aperti, che guardano il cielo notturno per l’ultima volta.