Testo e foto di Valeria Pierini

da “Il libro degli eventi“, a cura di Virginia Glorioso, idf/books, 2021

“Una ricerca che potenzialmente potrebbe essere infinita il cui unico limite è quello dello spazio-tempo concedibile ad un volume. Un meta-libro, a cavallo tra il diario scientifico e il diario d’artista“.

In attesa di poter realizzare concretamente il progetto originario sfumato per due anni a causa della pandemia, il libro ricalca il diario d’artista di Valeria Pierini, percorrendo gli studi e gli spunti accumulati nel tempo in materia di Etna e vulcani. Capitolo dopo capitolo, si tiene nota del processo creativo. Il progetto inizia con le riflessioni di Valeria in sede di stesura del progetto di residenza e termina percorrendo una vera e propria “odissea vulcanica”, discostandosi dalla residenza e lavorando propriamente da remoto, sull’Etna sui vulcani che diventano tramiti per accedere alla scrittura meta-fotografica e meta-artistica, un viaggio intellettuale e interiore dell’artista che parla agli altri, di vulcani ma anche del suo lavoro. Una vera e propria residenza d’artista senza il luogo specifico. “Siamo state e siamo mutevoli quanto il Vulcano, dunque, certe che lo spirito di adattamento, in questo momento di difficoltà sociale e lavorativa diffusa dalla quale gli artisti non sono per niente esclusi, sia uno stimolo verso un’evoluzione sociale ed artistica consapevoli.”

Si presentano qui la prefazione del libro, finora rimasta inedita e dei piccoli estratti.

Un quaderno di appunti

Da bambina, entrata in piena capacità di lettura e di assillo da “perché?”, sono stata riempita di libri: i copiosi libri di favole sono stati sostituiti da enciclopedie, libri sulle civiltà scomparse, sui dinosauri, sui cetacei, atlanti geografici, libri di astronomia e scienze della Terra.

Ho sempre considerato questo una benedizione che, oltre che avermi aiutato a scuola, o avermi reso mediamente istruita e consapevole da adulta, continua ancora a dare i suoi frutti.

Questo libro, e il più ampio progetto in cui è inserito, è uno di quei frutti.

“Nascere dai genitori giusti”, come disse, se non sbaglio, in base alla mia militanza nella musica, Courtney Love.

Quando sono stata contattata da Virginia Glorioso, che mi proponeva di fare qualcosa in collaborazione, avevo già in mente di fare un viaggio sull’Etna.

Mi è sembrata una coincidenza anch’essa benedetta. Lo stop forzato non ha fatto altro che aumentarne la pressione creativa.

È così che è nata la residenza senza la residenza, o la residenza da remoto.

Un lavoro ulteriore, certo, un lavoro di mesi, ma che mi ha permesso di approfondire e sviscerare una passione che mi porto dietro dall’infanzia, in un momento della mia carriera in cui sto approfondendo tematiche scientifiche: finalmente ho trovato le occasioni di unire arte e scienza (lo dico umilmente e non con la pretesa di aver fatto chissà che cosa dato che siamo tantissimi a questo mondo, troppi per pensare di essere gli unici ad aver avuto un pensiero o un’intuizione).

Ciò che più mi preme, a dire il vero, è sottolineare che queste due forme di conoscenza e creazione non sono separate né si prendono a mazzate a vicenda – come qualche buon tecnocrate ci ha fatto credere, denigrando tutto ciò che è umanista. E questo non lo dico io, ma studiosi sempre più numerosi. Tra l’altro, la cosa più grande che arte e scienza hanno in comune è, probabilmente, l’immaginazione, capacità cognitiva che è tra quelle in cima alla classifica di quelle che ci hanno resi Sapiens. L’uomo di fronte la vastità della Natura, ecco il senso, anche, di unire arte e scienza e non di certo attraverso fotografie che facciano vedere la desolazione vulcanica, o quanto siamo piccoli a confronto di una Montagna di fuoco, tentativo già visto e un po’ ingenuo, per approcciarsi alla materia vulcanica. Cosa fare, dunque?

Immaginare.

Mettere in costante discussione la mia arte in relazione alla tematica vulcanica all’ordine del giorno, decisa, a sua volta, in base a dove mi portavano studio e curiosità.

Ogni capitolo ha avuto una domanda portante che solo una volta che otteneva risposta potevo considerare risolto: come lo declino in fotografia e immagini? Cosa faccio?

Qual è il processo che ne deriva?

L’altra cosa che questa residenza da remoto mi ha permesso di fare è stata quella di essere produttiva e studiare con ancora più regolarità, avendo le scadenze dei blog, ma soprattutto mi ha permesso di scrivere. Non tanto e non solo unire fotografia e scrittura in vari modi – modus già portante della mia carriera – ma proprio scrivere in prosa, fare un progetto (che poi è diventato questo libro) dove c’è una parte di scrittura che è meta-artistica e che mi permette di parlare di argomenti a me cari oltre la fotografia, di compensare quest’ultima quando le immagini non bastano, e, soprattutto, di fare un progetto dove preponderante è il processo, dipanato e sviscerato attraverso la forma scritta.

Per mesi mi sono alzata la mattina e ho scritto, uno dei miei sogni nel cassetto – e sono riuscita a dare la forma verbale migliore al mio rapporto con la fotografia. Perché ho capito, pur già sapendo di non essere una fotografa “canonica” (che vuol dire, poi?) quanto piuttosto quella che in inglese si direbbe lens based-artist, che forse io fotografa non lo sono quasi per niente, o non lo sono più, o non più solo quello, più il tempo passa. Perché? Perché per me la fotografia è una scusa, una scusa per occuparmi di una qualche materia che mi interessa.

Lo è sempre stato e l’ho sempre saputo ma verbalizzarlo candidamente, senza troppi giri di parole è stato bello e liberatorio.

Penso di essere andata oltre il meta-, usando la fotografia nei vari modi qui presentati, mischiandola con altrettanti media, quindi, sebbene immateriale, mi viene forse più facile dire che il medium che mi caratterizza come artista sia il Pensiero. E non perché sono intelligente, ma perché senza un pensiero alla base non c’è né il lens-based né l’artist. E anche perché ormai, posso dire, dopo dieci anni, che, dopo aver sonorizzato i miei video, cucito le foto, usato photo trouvée, colorato le foto, usato il disegno, fatto falsi storici, scritto sopra le foto, usato testi di altri, ibridato fotografia e disegno, usato acquarelli e altro ancora, mi sento davvero oltre il medium, anche oltre la forzatura del limite del fotografico. Lo dico umilmente e consapevolmente, senza sentirmi un pesce fuor d’acqua, come una certa ortodossia fotografica vorrebbe.

È curioso come la nostra lingua usi la parola “vulcano” per indicare qualcuno energico.

È curioso che in questo progetto, in cui mi sono adeguata allo stop forzato, sono stata “mutevole quanto i vulcani”, per adattarmi.

È curioso come questo progetto si adatti all’uso linguistico che facciamo dei vulcani, come fonte di energia e creazione. Io mi sono sentita così, questo lavoro è così: è stato in grado di mutare in base alla difficoltà e allo stop forzato, ed è stato un’esplosione di creatività, dalla prima all’ultima pagina.

Non posso sapere dove mi avrebbe portato la vita se fossi già andata sull’Etna, e cosa avrebbe potuto nascere dall’unione della mia esperienza diretta con l’immaginario, fatto sta che questo progetto si allinea a due anni in cui la mia ricerca e la mia narrazione dell’immaginario stanno lavorando sul creare ex novo paesaggi e storie, andando oltre la documentazione, oltre la messa in scena del reale. Forse lo stop forzato si è solo inserito in un flusso creativo e molte delle cose fatte in questi due anni non è detto che le avrei fatte dal vivo, se avessi potuto.

Mi piace pensare semplicemente che le cose che accadono lo fanno quando siamo pronti.

Ecco, io forse ero pronta, perché tutto quello che ho sempre voluto è raccontare a mio modo le cose.

Ho sempre pensato che quell’alone romantico che affibbiamo al viaggiare, come atto formativo e lavorativo a tutti i costi, seppure occasione importante e sacrosanta, sia un concetto po’ borghese, classista, nonché pigro, di demandare ad azioni terze la nostra formazione e la nostra presunta bravura; perché la cosa più potente che possiamo fare è immaginare, e farlo dal proprio studio, con i propri mezzi e quello che la vita ci mette a disposizione, è un grande dono.

Più grande di un biglietto aereo.

Del resto, immaginare è gratis.

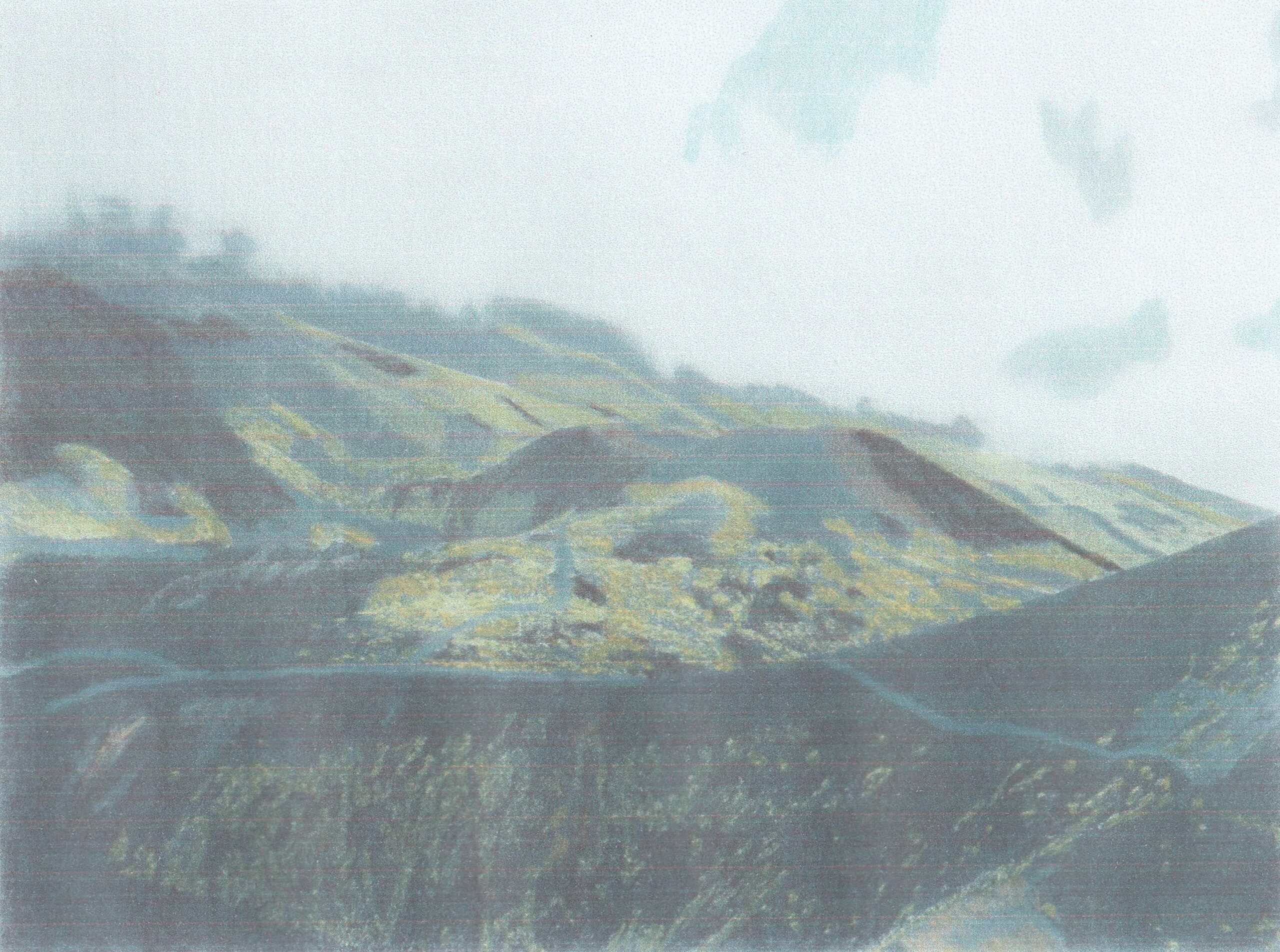

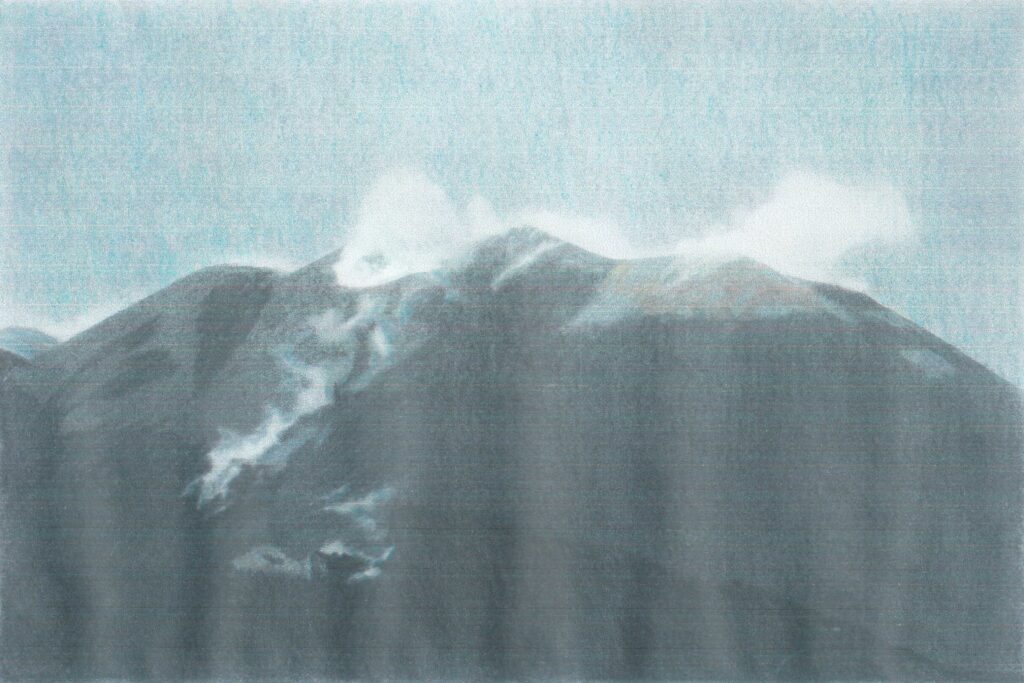

#4 Vulcano / Perdita di dettaglio

Ibridare la fotografia con altri mezzi offre riflessioni sempre interessanti ed anche eterogenee tra loro. Questo perché dipende sempre dai mezzi chiamati in causa e dove si arriva, qual è il processo che sta dietro e lo scopo narrativo, se c’è.

In questo capitolo mi sono concentrata sul processo attivo e meccanico che mi ha portato ad ottenere le immagini finali del Vulcano.

Il processo. Che succede quando coloriamo a mano le fotografie? Ho scelto delle vedute dell’Etna, le ho stampate in bianco e nero, le ho colorate con i pastelli, le ho scansionate, ho editato la scansione, l’ho stampata e l’ho ri-scansionata. Nonostante l’alta risoluzione delle scansioni, la stampa è piuttosto low-fi (vedere righe tipiche di stampa), e, unitamente all’editing, mi dà immagini rarefatte quanto riconoscibili, cioè leggibili. Tuttavia la fotografia si perde e rimane solo la percezione di un disegno.

“In uno spazio opaco, pieno di singolarità distribuite casualmente, non serve a molto avere uno sguardo lungo. Ci si muove a tasto disegnando mappe metamorfiche della geologia fluttuante. In uno spazio senza memoria i fenomeni diventano virtuali. Continuare a guardare a questi fenomeni come se si stagliassero su uno sfondo fisso produce dei significati fantasma che come gli arti fantasma di chi ha subito una amputazione, sono pure allucinazioni dovute all’inerzia percettiva. (…) con ottimismo continuiamo a costruire le mappe dei nostri miraggi come cartografi impazziti”

F. Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico, Piccola Biblioteca Einaudi, 2011, Torino

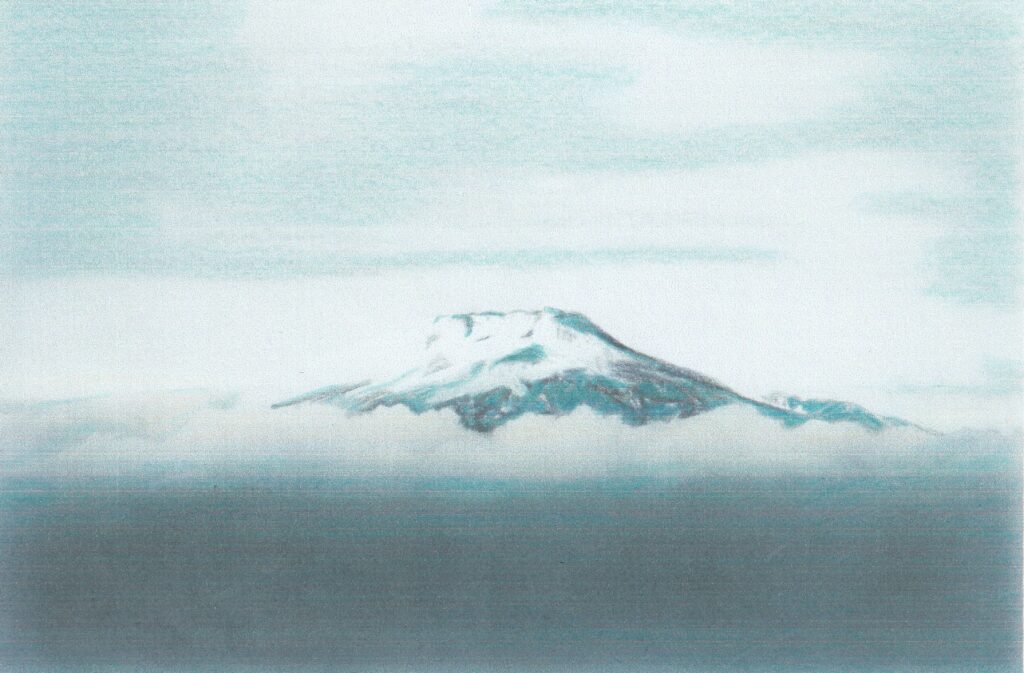

#7 Vulcano / Miti e leggende

Avalon.

È quello che ho in testa quando vedo le foto realizzate per questo capitolo. Eppure la foto che me la fa venire in testa è la foto dedicata ad Encelado. Eppure nei Miti su a’ Muntagna non si fa cenno ad Avalon. Lo si fa solo nei testi che citano e spiegano come abbia fatto a prendere piede la Leggenda che vuole Artù vivere, insieme a Morgana, negli anfratti reconditi del Vulcano. Il senso di questi testi è: se invece che andare a trascorrere il post Vita ad Avalon, l’Isola Benedetta, Artù fosse andato sull’Etna – investendo quindi la Montagna delle qualità imperiture dell’Isola di Avalon? E se l’Etna fosse Avalon, dunque?

(…)

Il processo Ho due strade possibili da percorrere per dare la mia versione fotografica di questi Miti e Aneddoti: la prima, è seguire la suggestione di ognuno, attraverso il lavoro filologico sui testi. La seconda è seguire le suggestioni e il lavoro testuale cercando di dare omogeneità alle immagini – percorso di molto consigliato a livello autoriale. Invece io ho scoperto, negli anni, che può capitare di lavorare, per uno stesso progetto, partendo da testi eterogenei tra loro, anche relativi ad uno stesso argomento, e di ricevere in cambio suggestioni diverse e realizzare, quindi, foto omogenee per autorialità (perché il tocco dell’artista si vede sempre) ma diverse tra loro, vuoi per palette, vuoi per scenografie e composizioni. Un artista impara a saper sacrificare e quando, cosa tenere a discapito di cos’altro. È come nelle raccolte di fiabe o di favole: gli autori che le hanno prodotte sono diversi, ma la mano redattrice è quella che dà la pennellata, unendole sotto un certo mood. E così è per certe foto. Ho notato, anche, che questo dipende molto dalla modalità di produzione delle stesse, almeno per me. Se lavoro con la found photography e il relativo montaggio, le foto hanno ancora di più delle regole compositive quasi ferree, delle profondità, dei colori, che non sempre accadono quando si scattano fisicamente le foto, dove si ha a che fare con la profondità del Mondo, con prospettive più o meno tangibili, la materia e la luce riflessa dai colori. Lavorare con foto trovate e rimontarle è quasi come avere un diaframma apertissimo: la profondità spesso è un accenno quando non assente, a tratti la bidimensionalità la fa davvero da padrone. E pensare che molti hanno provato a cercare la terza dimensione della fotografia, fisicamente (e nei lavori meglio riusciti è operazione fisica, si, ma alquanto concettuale, in primis). E se la terza dimensione fosse quella del pensiero, del quid dietro ogni immagine? Con la found photography lavoro con un certo orizzonte, un certo punto di vista, che diviene esasperato rispetto agli scatti prodotti da me. Poche certezze, ma buone e soprattutto minimalismo delle forme, dei colori, umore rarefatto, come se il silenzio che le foto contengono dovesse sprigionarsi assordante. Io, davanti queste scene, immagino solo un grande silenzio.

Ti è piaciuto questo diario d’artista? La copertina? La redazione? Tutti e tre?