Testo e foto di Silvia Penso

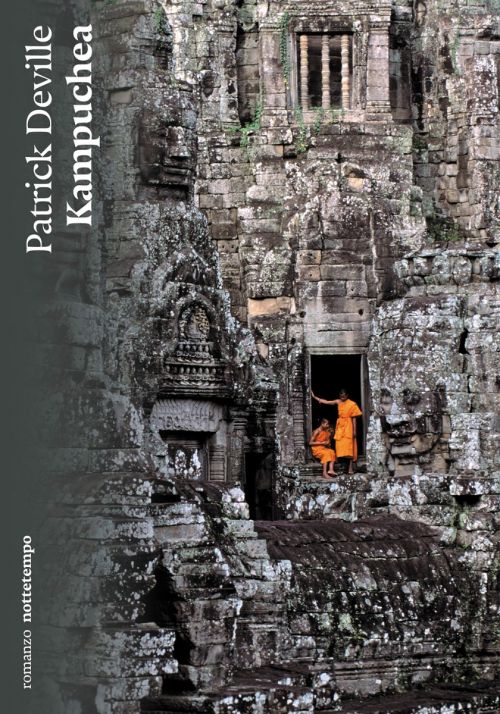

Copertina di Edizioni Nottetempo

Questa storia inizia a Bangkok. È il 2009, Patrick Deville, l’autore di Kampuchea, si trova in città mentre strade e piazze sono l’epicentro degli scontri tra le camicie gialle, rappresentanti dell’aristocrazia, e le camicie rosse, deputati del popolo. Ma non c’è tempo per soffermarsi a lungo su queste barricate, lo scrittore deve ripartire. Ci sono troppi eventi che devono essere narrati perché siano ricordati, perché non rovinino nell’oblio del tempo e nella memoria fallace e caduca degli uomini. Primo sugli altri il processo ai Khmer rossi di Pol Pot, che ha inizio quell’anno a Phnom Penh, in Cambogia; e se il pretesto di questo libro è seguirne gli atti, l’obiettivo è in realtà ripercorrere la storia della vecchia Indocina coloniale fino ad oggi, indagare tramite l’anamnesi delle testimonianze le varie forme di potere e coercizione che qui si sono succedute e alternate, il colonialismo, la dittatura, la rivoluzione che portò all’annullamento di un popolo, quello Khmer ad opera degli stessi Khmer, i quali, come spesso accade nelle dinamiche coartative, per un certo tempo si sono arrogati il diritto di essere depositari di una sola giustizia, di una sola verità, si sono auto-creati dio decretando cosa fossero il bene e il male, chi meritasse la morte, la punizione al tradimento di princìpi ritenuti inderogabili e non valori arbitrari impartiti dagli uomini agli altri uomini e di cui un pugno di esseri, il Fratello n. 1 Pol Pot, il fratello n. 2 Nuon Chea, il fratello n. 3 Ieng Sary, Khieu Samphan e i pipistrelli, i giovani loro seguaci, si erano fatti detentori auto-incensandosi, investendo sé stessi degli abiti della conoscenza suprema.

Ma appunto, l’abbiamo detto, ci sono molte storie da raccontare e Deville lo fa spostandosi attraverso i paesi le cui cronache vuole far riemergere, prende aerei e treni e minivan attraverso i confini del Vietnam, del Laos, della Cambogia, della Tailandia, saltellando sui mezzi pubblici di regione in regione, dalla jungla al mare turchese, come all’interno del libro balza obliquamente nelle epoche immergendosi in fatti e persone, incedendo in avanti e tornando indietro per poi convergere nuovamente lì, nel fulcro del disastro, alla sbarra del processo degli assassini al seguito di Pol Pot, a inseguire una possibile spiegazione, un intrinseco motivo alla guerra, alla tortura, alla lascivia oscura del desiderio di potere.

“Aspetto un volo per Phnom Penh, dove è iniziato il primo processo dei Khmer rossi, quello di Duch. I sopravvissuti possono incrociare lo sguardo del male dietro un vetro blindato”. Quest’uomo magrolino, Duch, “fragile sagoma dietro la sbarra di legno verniciato, capelli grigi, fronte ampia, orecchi a sventola, occhi piccoli e brillanti infossati in orbite profonde” è il boia della scuola S-21 a Tuol Sleng, nei pressi di Phnom Penh, teatro di migliaia di morti. Nasce nel 1942 in un villaggio sulle sponde del lago Tonlé Sap, vicino alle rovine di Angkor, da una famiglia poverissima i cui unici guadagni vengono dall’essicazione del pesce. Ma è intelligente il piccolino, studia e diventa professore di matematica. Di tutta l’immensa struttura di morte rimangono cinque imputati. Hanno studiato a Parigi, i fedelissimi, sono intrisi di cultura illuministica, sono convinti di avere un compito salvifico verso il loro paese, vogliono liberarlo dal re e da ogni influenza straniera, da ogni tecnologia e commercio. Sono giovani, fumano sigarette bionde, sono idealisti, fondano l’Associazione degli studenti Khmer, desiderano ingenuamente cambiare il mondo migliorandolo. “Il terrore”, scrive Deville, “può nascere in questo modo”. Quando tornano in Cambogia diventano professori di inglese o di storia – anche se poi stermineranno chiunque parli una lingua straniera, chiunque abbia cultura. Militano. Si ergono contro il potere. Entrano in clandestinità. Si danno alla macchia. Trascorrono anni nella jungla. Combattono fino a che non prendono la capitale, infine il paese. Inizia la rivoluzione. È l’era dell’Angkar e del fratello n.1, Pol Pot. I pipistrelli sono piccole macchine da guerra silenziose, entrano nella capitale come “una marea nera”, gli AK-47 al petto, “occupano le rotonde, gli incroci, consultano le mappe, fermano e perquisiscono ogni macchina, non una parola, svuotano gli ospedali, i malati sdraiati sulle barelle o zoppicanti sulle loro stampelle, con le bende sanguinanti, tutti caricati sui camion, poi i ragazzini vestiti di nero picchiano alle porte, a una a una. Gli americani bombarderanno presto la città. Partire subito. Non portare nulla con sé, non chiudere nulla. Vigiliamo noi. Vigila l’Angkar. Chi abita a nord deve lasciare la città verso il nord, chi abita al sud verso il sud, e chi abita a ovest verso l’ovest, la moltitudine in un’immensa coorte, i fagotti, le valige, le biciclette, i carretti, i risciò, le automobili dei ricchi al passo in mezzo alla folla, tutti sospinti da gruppi di ragazze meticolose, metodiche, fredde, i battaglioni femminili delle Neari. Due milioni di persone arrancano per le vie. Ai posti di blocco vengono requisiti gli orologi, le penne, i soldi sono buttati via, i riel bruciano insieme ai dollari. Viene fucilato qualche giovane coi capelli lunghi e gli occhiali da sole, tutti corrotti dalla musica pop cambogiana o americana, dai bar e dalle discoteche questi ‘civilai’ del Nuovo Popolo. I primi cadaveri gonfiano ai bordi delle strade”. In poche ore la città è svuotata, morta, chiunque resista o tenti la fuga ucciso, si bruciano i libri, gli elettrodomestici, il cibo in scatola, i vestiti, le medicine importate, biblioteche intere. Sui marciapiedi, sulle strade bagnate dalla luce impietosa di aprile volano fogli e banconote bruciacchiate, le auto riverse vomitano liquami, gli oggetti giacciono sparsi sotto il calore riarso, nell’aria giallognola che odora di polvere e fumo. A Duch l’Angkar, il partito comunista di kampuchea, aveva assegnato il compito di epurare il nemico, produrre “centinaia di traditori alla settimana come altrove si dovevano produrre centinaia di carretti o bidoni. I traditori erano allora la sola produzione nella capitale svuotata dei suoi abitanti”.

È l’alba quando anche io, come Deville, raggiungo l’ex scuola divenuta campo di morte, di tortura. Sezione S-21 Tuol Sleng. La vecchia prigione consta di edifici che si ammassano attorno a un grande spazio aperto. Quelle che un tempo erano aule, tramutate poi in celle, sono piccole, spoglie, hanno arrugginite reti di metallo per i detenuti. Qui ci raccontano degli interrogatori pilotati, delle sevizie, dei muscoli aperti con le cesoie, delle uccisioni effettuate con colpi di badile per fracassare la nuca poiché si devono risparmiare pallottole; a volte i condannati erano legati a un albero ed eviscerati, morivano osservando i propri organi interni sparpagliarsi sull’erba, messi a friggere dentro l’olio bollente – del resto cannibalismo significava sopravvivenza. Quel giorno era piovuto, camminavamo zitti come a portare rispetto a un sito permeato di una tale dolorosa sofferenza. Poco prima, nell’atrio interno, ci avevano già annichilito le foto di quei volti sfiniti, finiti, uccisi, che ci avevano guardato dalla forma quadrata di migliaia di polaroid incollate a un cartellone. I morti di Tuol Sleng. Procedevamo, osservatori, sul terreno reso docile e molle dall’acqua monsonica della fine di agosto, abbiamo chinato la testa e scorto sotto i nostri piedi migliaia di pezzetti di stoffa colorata nel grigiore del cielo e del luogo. «Sono gli abiti che i detenuti indossavano il giorno in cui sono stati uccisi», ci hanno poi detto «Quando il terreno si smuove vengono a galla con l’acqua». Avanzavamo sui loro femori maciullati, sui loro corpi divelti, su un’unica immensa fossa comune. È seguito il silenzio, solo la testa ronzava.

In Kampuchea non c’è retorica, né un giudizio netto su ciò che sia il bene, su ciò che sia il male, piuttosto un interrogativo alla storia, alla natura interiore degli esseri umani quando travalicano quel confine al di là del quale la parola “umano” si svuota di senso, assume i connotati di un mistero dolente ed amaro, che va dai campi di concentramento nazisti all’S-21, da Treblinka e i pogrom russi ai genocidi degli armeni, alle foibe di tutto il pianeta, ai muri innalzati oggi da chi è stato vittima ieri e nulla sembra aver imparato dell’orrore subito, del sopruso, dell’odio; l’abominio che seminiamo nel mondo e nel tempo ci lascia stupiti davanti alla vetrina bidimensionale dei telegiornali e dei filmati di repertorio, nella normalizzante libagione di cui ci pasciamo dai nostri divani. Kampuchea diventa, allora, anche una riflessione universale circa la brutalità che attraversa le epoche e infesta le genti. È un ritorno troppo poco indagato quello del mostruoso che perfido s’annida nel genere umano; ogni volta lo si liquida come passato e finisce indisturbato e disciplinato a occupare qualche pagina di manuale scolastico dove acquisisce sembianti irreali, legato a un episodio particolare, unico, quando invece si perpetua e si perpetra ancora e ancora con le stesse dinamiche, i medesimi intenti; si sotterra il germe, la causa reale delle rivoluzioni tradite, l’ontologico nesso che ci lega alla brama, al potere, al controllo, al denaro, a scapito di qualsiasi altra cosa si ponga davanti, la vita, la meraviglia, ogni essere, la sussistenza del pianeta.

Kampuchea contiene in sé molti strati su cui ragionare. Ma non è mai noioso, non si fa mai saggio, né romanzo, né reportage, è un lungo racconto scritto con l’abilità di un bravo narratore, un affabulatore capace con la presenza del proprio stile e con il proprio punto di vista di entrare dentro le vite e dentro i fatti, i piccoli fatti, i grandi eventi storici. Non disdegna le minuscole vite obliate nel grande magma degli avvenimenti, gli aneddoti, le peripezie avvincenti o le esistenze di coloro che hanno cambiato il corso degli accadimenti facendosi trama della storia. Avventurieri, esploratori, naturalisti, scrittori, ci sono tutti. Con movimento oscillatorio l’autore si muove nel tempo e nello spazio innestando sulle pagine gesta, caratteri e fondazioni di città; come Saigon, come la meravigliosa sonnolenta Luang Prabang. Deville è sempre presente, osserva, chiede, partecipa con le sue emozioni, interviene e racconta quel che scopre mentre viaggia bussando al passato dei luoghi che tocca, abbracciando le vestigia di Angkor, intrecciate, come i suoi rami alle pietre muschiose, alle vicende avventurose del naturalista ed esploratore francese Henry Mouhot. Ripercorre le bassezze del colonialismo e della guerra, le tre d’Indocina, la guerra del Vietnam e ancora prima la seconda guerra mondiale, perché ogni cosa è collegata, concatenata in un circuito di accidenti e domini, sudditanze e orrori, sanguinari disastri. Ci tiene avvinti per mano attraverso le jungle estirpate a colpi di machete da Auguste Pavie, da cui poi scaturiranno i confini odierni e altri deleteri nazionalismi; ci conduce tra le pagine letterarie e picaresche di André Malraux e quelle di Graham Greene e Pierre Loti. Restiamo affascinati dal personaggio anacronistico di David de Mayréna, puttaniere, seduttore dei semplici, megalomane che si autoproclama re dei Sedang sui quali regna con la sua schiera di menadi ballerine. A lui si ispirerà Coppola, ma anche a Conrad e a Pol Pot, per il suo Walter Kurtz, esemplare di efferata follia. Navighiamo con Deville su canoe instabili attraverso il delta del Mekong e scaliamo montagne verticali coperte dalle millenarie foreste per giungere infine a salutare il popolo degli Hmong e le altre etnie che sui monti si sono radunante fuggendo le solite persecuzioni dei pochi. E poi siamo ancora lì, nei campi di battaglia, al centro della guerra che l’autore sa descrivere filmicamente con terribili immagini da piano sequenza. È l’altra grande inutile guerra, la guerra del Vietnam, la solita ritrita storia di ossa bagnate nelle trincee e cadaveri appesi ai fili spinati con gli arti moncati, di altri corpi in pezzi sparpagliati intorno; una storia di puzza d’urina e disinfettante, di sudore che sa di rancido per la paura, la terra intrisa di sangue, pugnalata di pioggia, mischiata alle viscere, alle schegge di ossa, agli elmi perforati abbandonati accanto ai corpi abbattuti, straziati dalle scariche delle mitragliatrici, ornati di lato dagli intestini fuoriusciti in disordine, scomodati dalle granate andate a buon fine. Leggendo sembra di sentire l’odore, di marcio, di jungla, di morte, di tutte le inutili morti ancora una volta. Percepiamo il sentore del fumo, lo vediamo innalzarsi dai villaggi incendiati dal napalm e udiamo le urla, come in tutte le guerre, anche quelle dell’oggi che presto prenderanno posto sui libri di storia con i loro fittizi motivi.

Oggi in Vietnam i turisti francesi, che per anni hanno qui detenuto il potere compiendo i loro peccati di hybris colonialista, e gli americani, nelle loro camicie hawaiane, se ne vanno a braccetto chiacchierando, sorseggiano coca cola mentre visitano i luoghi storici, il museo della guerra a Saigon, oggi Hồ Chí Minh City, in gita nella baia di Halong, tra le case di legno e madreperla di Hoi An, tramortiti dal caldo tropicale nella cittadella di Huè. Il Vietnam è un paese a metà. Bloccato tra il socialismo e la modernità capitalistica. Agli angoli delle strade i megafoni declamano con voce ritmata gli slogan di partito e la gente li ascolta mentre accede ai grandi centri commerciali tra la luminosità trash delle insegne al neon e la musica techno che proviene dai negozi colorati. I vietnamiti indossano ancora il vestito tradizionale, l’áo dài, e i cappelli di paglia a forma conica. Fuori dalle città le risaie si specchiano nel cielo, il riso cresce nel riflesso delle nuvole basse. Grandi alberghi sorgono nelle località di villeggiatura. Sul litorale di Nha Trang ai soldati americani era permesso riposare qualche giorno dai loro incubi di foresta e Vietcong, erano lasciati liberi di affondare nel ventre magnanimo delle prostitute, a spargere i singhiozzi della pazzia mischiando il proprio accento ai suoni gutturali della lingua dei viet, consumando la paura della morte, l’urlo del dolore, per dimenticare tra il rotolio delle onde i suoni sconosciuti della foresta, i battiti d’ali, il frinire insensato degli insetti, le urla delle scimmie impazzite per via degli scoppi e del fuoco. Ora, mentre nello stesso anno senza saperlo, io e Deville, ci gustiamo queste spiagge, ogni cosa ha ripreso il suo corso da anni, sedata, normalizzata. I bambini giocano sulla spiaggia, sulla riva dove in sovraimpressione si possono immaginare i soldati seduti, persi con lo sguardo a un orizzonte svuotato, rassegnati alla fine, nutriti al terrore, iniettati di un odio per l’altro senza sapere neppure il perché. La sabbia nivea si stacca sulla linea verde del mare. Loro sì sono immoti per sempre, spettatori inanimati delle nostre follie.

C’è una frase che è il mantra del libro “Non si può scegliere la propria assegnazione”. Si fa riferimento a tutti coloro fatti carne da macello e buttati ai quattro angoli del mondo a combattere le guerre degli altri, di quegli uomini che al sicuro nei loro bunker o da luminose scrivanie all’ultimo piano di grattacieli dorati comandano mosse e strategie, progettano tentativi di conquista del potere sulla pelle altrui. Fazioni, capi di stato che si scontrano, chiusi ognuno nelle proprie prese di posizione, incapaci di ammettere colpe, errori; si uniranno di nuovo, in meno di un decennio, per visitare insieme, pace ritrovata, i coronati militi ignoti dei rispettivi paesi. Staranno lì in piedi, le medaglie lucidate, a mostrare il rispettoso, ossequioso ipocrita saluto alla morte che hanno provocato per nulla, per spostare frontiere, conquistare economie da sfruttare. Di tutte le guerre menzionate nel libro il punto focale è l’uomo qualunque, il soldato di tutte le etnie: dai pipistrelli, ai vietcong, agli europei, nessuno sceglie la propria destinazione, tutti muoiono per qualcosa che non gli interessa. E allora Deville sarà senz’altro d’accordo con John Steinbeck quando ne La valle dell’Eden ci dona una riflessione universale: “Guarda un po’, in tutta la storia si è insegnato agli uomini che uccidere è una cosa cattiva e da disapprovare. Chiunque uccide deve essere annientato perché è un gran peccato, forse il peggiore di tutti. E poi si prende un soldato e gli si dà in mano la morte e gli si dice: Fanne buon uso, fanne un uso saggio. Non gli si impongono restrizioni. Vai e ammazza il più possibile di una certa specie o categoria di tuoi fratelli. E noi ti ricompenseremo perché questa è una violazione della tua prima educazione”.

Quando Deville termina di scrivere Kampuchea il processo sberleffo non è ancora finito, ma nessun verdetto ridarà la vita a quei due milioni di morti in Cambogia, né ai sei milioni di ebrei dopo Norimberga, né ai cinquanta milioni morti di fame nella Cina di Mao. Nel 2022 viene condannato l’ultimo dei Khmer rossi, il novantunenne Khieu Samphan, cui viene dato l’ergastolo. Il tribunale speciale sostenuto dalle Nazioni Unite si scioglierà nel 2025. Intanto, la Cambogia sta vendendo le sue foreste e elargendo enormi concessioni agli stranieri. Phnom Penh è tornata la capitale che era prima “della grande pulizia dei Khmer rossi, un paradiso velenoso, mescolanza di sesso e denaro sporco, la corruzione che precede la caduta, la grande ruota, il Samsara”. Del resto, se non siamo quelli dentro la ruota, se il nostro paese non è teatro di guerra, se non apparteniamo, noi o i nostri cari, alla schiera dei torturati, imprigionati, condannati, se non siamo scacciati dalle nostre case, occupati, fucilati contro un muro, allora, bè, non c’è proprio nulla di cui preoccuparsi.

Ti è piaciuto questo articolo? La copertina? La redazione? Tutti e tre?