di Riccardo Di Vanna

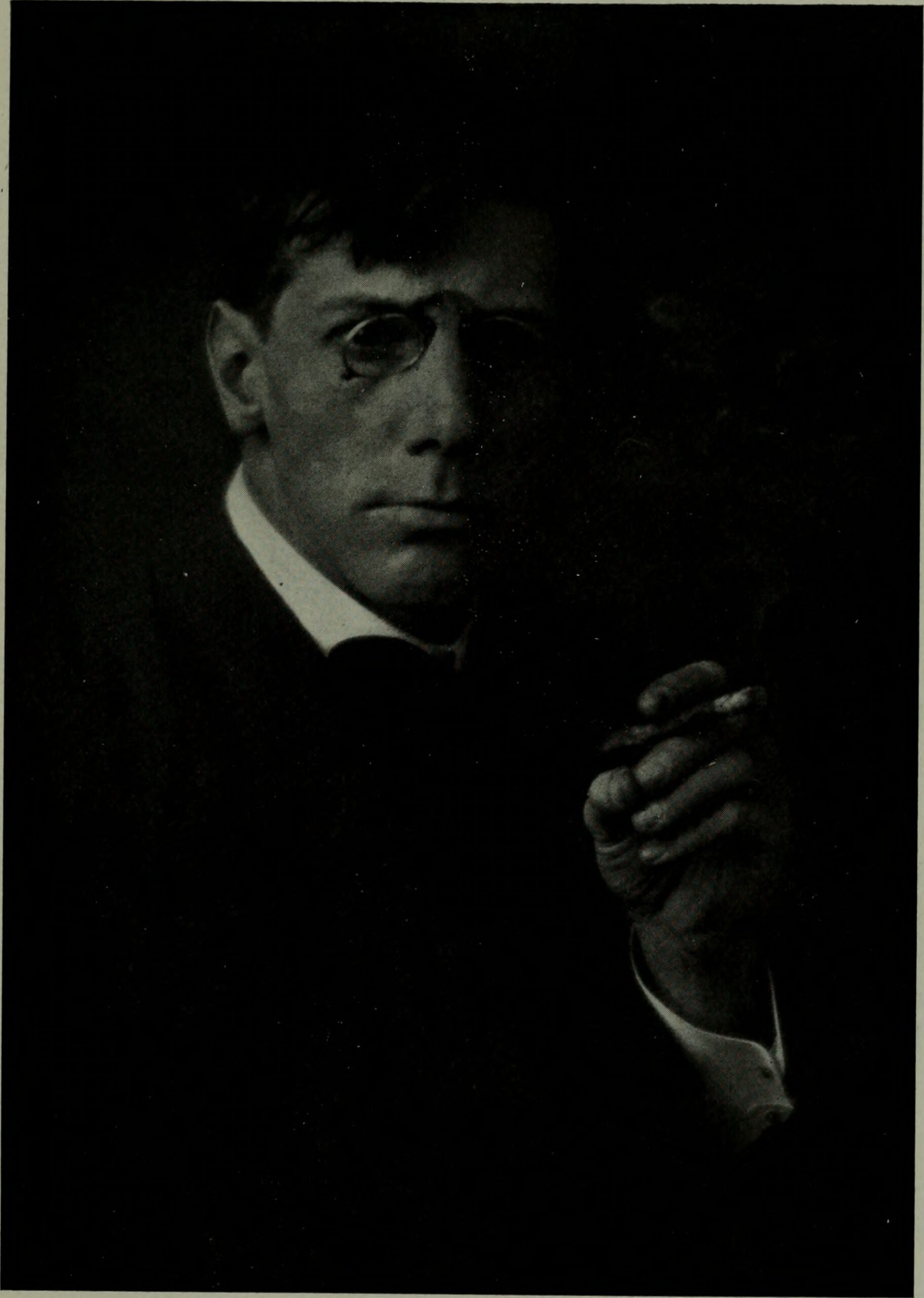

copertina di Louis Fleckenstein

Posso giurarlo, il punto non è il lavoro. Il lavoro non c’entra. È un fatto di salute, credetemi, garantito al limone. Sto male, male davvero, altro che storie. E se manca la salute, ditemi voi come si può badare agli impegni, andare dietro al mestiere — faticare, poi, nemmeno a parlarne! — È una rogna, datemi retta. Anche ammesso che non stia morendo più di altri, c’è mica da stare allegri. Ho male dappertutto, da un bel po’ di tempo — mesi 9, giorni 25 — e non ne ho mai fatto un mistero. Lo sanno tutti, ormai. L’ho detto a chiunque mi sia capitato di incontrare, dovunque e in qualunque situazione, anche se la cosa, di per sé, sarebbe evidente persino a un bambino: incarnato ceruleo, capelli sempre più radi, cute grassa, gambe molli, lieve zoppia, un paio di molari mancanti, disorientamento, occasionale afonia intermittente. E questo soltanto per restare nel campo di ciò che può essere osservato, misurato a occhio nudo, pagato al portatore con una pacca sulla spalla o con uno sguardo commiserevole. No, non sono casi, questi, in cui fa bene provare a nascondersi dietro a un dito. Meglio essere chiari sin dal principio, e con quante più persone possibile. Guai ad andare troppo per il sottile. Bisogna restare lucidi, prendere il toro per le corna, evitare fraintendimenti, sforzarsi di chiedere aiuto. Perché, pure se crepo un po’ come tutti, diciamo pure nella media, la mia è una faccenda seria. Ne ho parlato con parenti, amici, semplici conoscenti, con mia madre, persino, tanto per rimanere sul pezzo.

Lo so, la moto, piena di polvere, è vero, ho detto al signore dell’autolavaggio. È che sono stato male. Ho avuto la mononucleosi, credevo lo sapessi. Ora ho una linfoadenopatia reattiva. Terribile, sì. Male, un po’, qui sotto, qui sotto a sinistra e sotto le orecchie, e anche qui. Sono linfonodi, stanno sotto. Non si vedono, no, non si vede niente. Ehhh, i linfonodi, sì. Lin-fo-no-di. Poi mi hanno anche tolto due denti. Uno me l’hanno cavato ad agosto, prima di andare in vacanza, e l’altro a dicembre, sempre prima di andare in vacanza. Lavoro? Adesso non sto lavorando, ma prima sì, eh, pure troppo. Poi ho fatto due interventi di chirurgia ortoplastica, l’ultimo quattro giorni fa. Si vedono i punti? Torno tra venti minuti? D’accordo.

E quando ho finito con quelli che mi capitano a tiro, ho cominciato a chiamare dalla distanza, a usare il telefono.

Sto male, ho detto a un amico che non sentivo da mesi, senza giri di parole. Ho la parodontite. Oggi m’è spuntato il settimo ascesso da giugno. Uno due tre quattro cinque sei sette ascessi, uno dietro l’altro. Quanto può andare avanti così un essere umano? Secondo te? E poi l’alluce. L’unghia dell’alluce sinistro, non cresce più, s’è bloccata. Ma va a cagare. La sindrome di Peter Pan ce l’hai al pisello, garantito al limone. Si vede dalla testa, ecco cosa. L’astenia, c’è pure quella. Tremenda. No, non è voglia di non fare un cazzo. È un sintomo. Di cosa non lo so, non me lo dicono. E poi mi sento male. Mi sento come un quadro cubista. Hai presente? Gli antibiotici, dici? Il lavoro? Che c’azzecca il lavoro? E te? Non lavori da quanto? Eppure c’hai tutti i denti in bocca. Quindi?

Passo un’ora al giorno davanti allo specchio del bagno, per via dei denti. Tre sessioni da venti minuti ciascuna, mattina pomeriggio e sera: 365 giorni all’anno, per tutta la vita, o almeno finché la bocca regge. Se non lo faccio, se salto anche soltanto una seduta, se sgarro di un minuto o non pulisco per bene nei solchi — specie quelli dei premolari inferiori, 43 44 45 e 33 34 35 ma anche gli altri, sempre con perizia! — le mie gengive marciscono dal di dentro, si gonfiano e si riempiono di pus, scoppiano. 60 minuti al giorno per 365 giorni all’anno, sempre: finché resterà qualcosa da tenere pulito e anche dopo, fino alla fine, quando non sarà rimasto più nulla. Questo oppure il disastro, la Teutoburgo del parodonto, l’estinzione della dentina, il regno del dolore. 15 giorni l’anno con lo spazzolino Gum in mano — il tempo delle ferie estive, occhi negli occhi con me stesso mentre ravano con le setole, faccio scempio dei tessuti molli con il filo interdentale, sbavo, tiro, premo, controllo, lavoro di scovolino, penso — impalato davanti allo specchio. È lì che mi guardo e vedo un Picasso. Esagero, forse. Magari è un abbaglio. A ogni modo, il lavoro non c’entra un bel niente, sono pronto a sostenerlo davanti a un giudice, a uno vero, con la toga e tutto il resto, che non amministri la giustizia in uno specchio, o perlomeno non soltanto in uno specchio. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non tacere nulla di quanto a mia conoscenza: non è al lavoro che penso, quando mi sento come “Guernica” — il dipinto, in sé, non la cittadina né tantomeno il mercato con le bombe e la morte e tutto il resto. Avere o non avere un impiego, che se ne dica, non fa la differenza. I soldi, quelli sì, la fanno, fanno tutta la differenza del mondo. Non dico di no, non sono uno scemo. Tutt’altra storia, rispetto alla questione del lavoro, è possedere o meno del denaro, una certa somma, la disponibilità sufficiente per vivere come si deve, per pagare i conti e le bollette — ci sono sempre, da qualche parte, per tutti, bollette da pagare — per comprare il necessario e, ogni tanto, per il superfluo — è assolutamente necessario il superfluo, di tanto in tanto. Ma questa, è ovvio, è tutt’altra storia. Sarebbe sciocco negarlo. So come funziona e ne sono più che sicuro: il lavoro non c’entra. Linfoadenopatia, questo succede. E prima, mononucleosi — secondo il referto di due diversi laboratori d’analisi — a prescindere dal lavoro che c’è o non c’è. D’altronde l’ascesso originario, l’archetipo, l’alfa, il primitivo, m’è venuto fuori in un’era in cui avevo ancora un ufficio con la scrivania e parecchie responsabilità — non ultime quelle di indossare puntualmente giacca e camicia e di battere la tastiera con sette dita su dieci. Sia come sia, sto male da un’epoca anteriore, oscura, insospettabilmente distante. Ho cominciato a venire giù prima della perdita del lavoro, di qualsiasi lavoro, un pezzo per volta, un dente dopo l’altro. È capitato per caso — per errore, suppongo — prima del tempo stesso e di qualunque sospetto, e magari non ha nulla a che vedere con la parodontite — improbabile ma non impossibile — o con la linfoadenopatia — che di fatto è un sintomo, non una malattia — o con il colesterolo alle stelle e i trigliceridi alti — alla lunga è roba che uccide, è vero, ma senza noie. Oppure tutto è dipeso dal virus di Epstein-Barr, o da un fungo, o è colpa di un batterio, o è il sistema immunitario che batte la fiacca. Ho avuto la febbre due volte quest’anno. La prima volta a settembre, la seconda a inizio novembre. Forse è qualcosa che mi sono beccato da bambino, in quarta elementare, quell’autunno in cui passavo i pomeriggi a mangiare cachi mezzi marci e a seppellire carcasse di piccoli animali morti che raccattavo in cortile — sovente non in quest’ordine e certamente mai dopo essermi lavato le mani. La malattia può essersi infilata allora da qualche parte, durante una delle interminabili ricreazioni del tempo pieno scolare. Ed è perfettamente plausibile che sia rimasta lì ad aspettare per 30 anni, nascosta, in attesa del momento buono per darsi da fare, troppo debole per agire subito, inesperta, oppure a sua volta malata, incerta, lenta a farsi strada, nevrastenica, paziente. Sono cose che si sentono tutti i giorni, circostanze comuni. Basta aprire un giornale qualunque e di storie simili se ne leggono a mucchi. Può darsi che esista un collegamento diretto tra la mia infanzia e la mia salute attuale. E perché no? Non escludo nulla, se non il lavoro. Il tema non è il lavoro, stra-garantito al limone. La questione, più probabilmente, riguarda la medicina, o per meglio dire i dottori. Fidarsi o meno dei medici, assecondare le loro passioni, i loro tic, le loro solitudini, scegliere deliberatamente di consegnarsi alle loro cure: è tutto qui, forse non c’è altro, niente su cui rimuginare.

Non ha nulla, dicono i dottori, niente. Lei è sano, sano dalla testa ai piedi all’orecchio interno passando per i capillari linfatici. Comunque, a ogni buon conto, se peggiora, se le fa male o se nota gonfiori, torni pure a visita.

Con che faccia un uomo di scienza riesce a dire cose di questo tipo? Con quale credibilità poi? E con che coraggio un altro, un uomo qualunque, uno che ha paura e che senza tema di smentita sa di essere ammalato e per questo è in pena, può accettare di essere preso in giro, vessato, ridimensionato nei suoi tormenti? In che modo questo povero diavolo potrà mai accettare di essere rimesso al suo posto, quello dell’ignorante, dell’inveterato cultore del gesto apotropaico, del nano superstizioso e, perché no, del pazzo o dell’ipocondriaco? La verità è che i dottori, specie quelli laureati, per quanto si adoperino nel loro mestiere, con tutti i rimedi e i farmaci e i bisturi e le macchine del mondo sono destinati, prima o poi, al fallimento. È soltanto questione di tempo. Garantito al limone. E se pur volessi far conto sull’eccezione, liberare la speranza — una speranza assurda, nera come un pozzo, medievale — come potrei, pensandoci su, riflettendo onestamente, rispettando la mia condizione, la mia integrità d’infermo, la malattia stessa che mi flagella, uscire di casa e cercarmi un impiego? Impossibile. Inutile girarci intorno, stare lì a insistere. Ha ragione mia moglie: la medicina non è una scienza esatta. Curarsi non è affatto come calzare un 42 su un piede di 27 centimetri. Piuttosto è come infilarsi un dito in un occhio e decidere di rimandare ogni cosa a domani. Eppure anche lei, mia moglie, che suo malgrado di medicina e di guaritori s’intende, s’abbaglia e si smarrisce come un’adolescente innamorata, quando viene al mio caso. Con tutta la sua esperienza, mi guarda e si meraviglia di come mi sono ridotto, ed è convinta, anzi no, è sicura che tutto dipenda dal lavoro, dal fatto che l’ho perduto e non ne trovo uno nuovo. Ma cos’ha a che vedere, di grazia, l’impiego con la linfoadenopatia, con la chirurgia ortoplastica, con il sebo in eccesso che mi corrode la testa e mi rende calvo, con i trigliceridi alti e con il colesterolo?

Certo che sono stressato, tesoro. Il punto non è il lavoro, non è tutto lì. È più complicato. Te l’ho detto che mi sento come un quadro cubista? Sì, però uno piccolo. E poi, comunque, sto male. Il lavoro non c’entra! Lo sai bene, il lavoro è una schifezza. Secondo te, potrei sentirmi male per una carognata come il lavoro? E va bene, sì, sono lento a elaborare. Lo sai che sono lento. Se stessi meglio, più in salute intendo, potrei provare a essere veloce. Però ho male dappertutto. Sfortuna, dici? Può darsi, non saprei. Stasera è la sera della pizza?

Magari è vero, è solo questione di cattiva sorte, avrei potuto pensarci da me. D’altronde, l’alopecia androgenetica è un destino, così come lo sono l’ipercolesterolemia e la parodontite e la morte, eventualmente anche la disoccupazione.

Patisco ovunque, l’ho fatto sapere a tutti. E comincio a pensare di aver preso un granchio. Altro che storie, certe cose è molto meglio ignorarle, sforzarsi di dissimulare, tacerle agli altri e soprattutto a se stessi. Non spargere la voce per non alimentare l’incendio.

E allora: ho male alla draghinassa, ma non lo dirò mai! Ho male agli adduttori, allo stomaco, all’esofago, ai reni, a entrambe le ginocchia, ai legamenti della caviglia sinistra, all’alluce destro, a quello sinistro, ai seni, alle ossa, alle orecchie, ai nervi, alla bocca, ma non lo dirò più. Bisogna restare umili, adesso che ci penso. Tanto più che mali come i miei, per una ragione o per l’altra, comunque la si veda, sono un vero e proprio lusso. E sia: la metto giù più pesante di quel che è, lo riconosco. So di essere un tantino incline al dramma, al pianto facile, al fumo negli occhi, all’allarme. Ma lo spavento che ho addosso è vero, è mio, e non viene dal lavoro. Il lavoro non mi dà da pensare né mi tiene sveglio, e neppure mi guarisce.

Ho male al cuoio capelluto, alle rotule, a tutte le cartilagini, alla calvizie, alle cicatrici, e tendo all’iperbole. Ho dolore alle ascelle, all’altezza del rene destro, all’inguine, all’occhio sinistro. Ho la pelle che si squama, la discopatia, i capelli che cadono, i menischi saltati, 41 anni, il disturbo istrionico della personalità, la coprolalia, la sindrome del cane bagnato, la linfoadenopatia, lo streptococco, la mononucleosi, l’epicondilite, l’EBV e dio solo sa cos’altro. Mi duole il pollice della mano sinistra — alla base, vicino al palmo — il dito medio della destra — che scatta e si chiude su sé stesso — la cervicale, il nervo sciatico, i tendini. Sono a pezzi.

Sto male, male davvero. Però il lavoro no, il lavoro non c’entra. Si trattasse di quello, dello sgobbo, della fatica a contratto, financo della disoccupazione non starei lì a farmene un cruccio, o peggio una specie di malattia. È un fatto di salute, il mio, sicuro al massimo grado. Ed è una cosa mostruosa, subdola, da far gelare il sangue nelle vene; una cosa orripilante, sfacciata, essenziale, di cui davvero non so dire meglio né tantomeno fare senza. Il lavoro. Credetemi.

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?