di Agostino Corioni

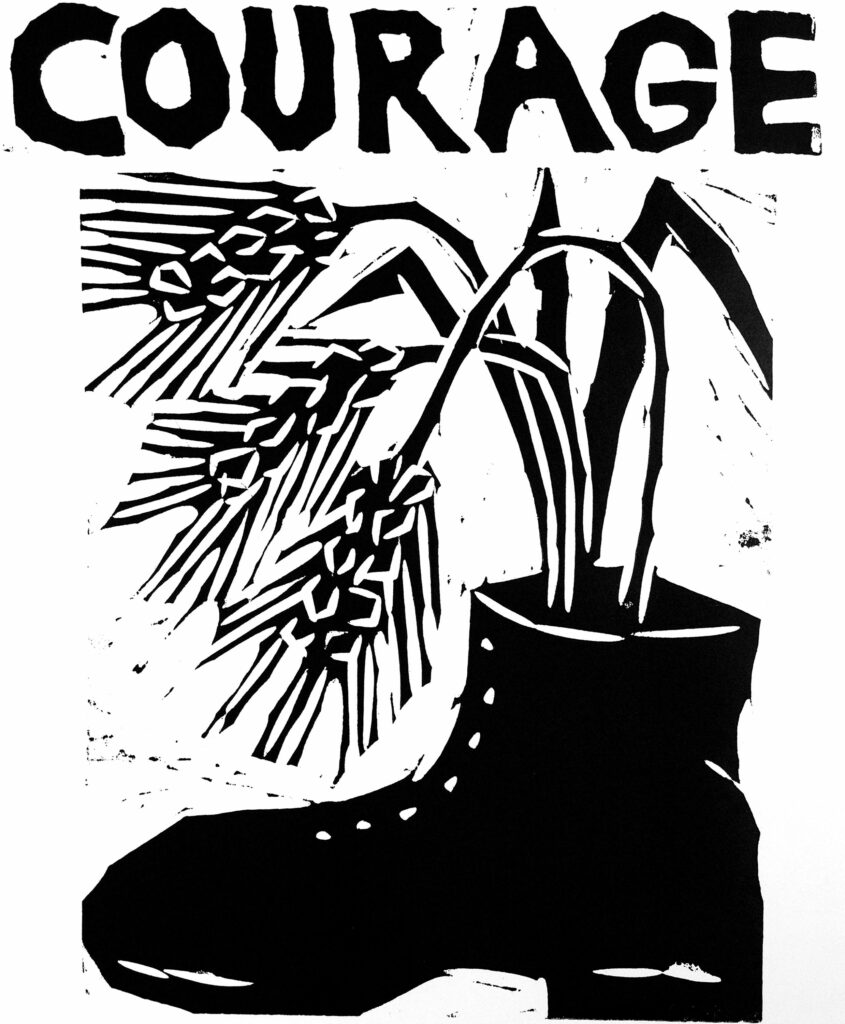

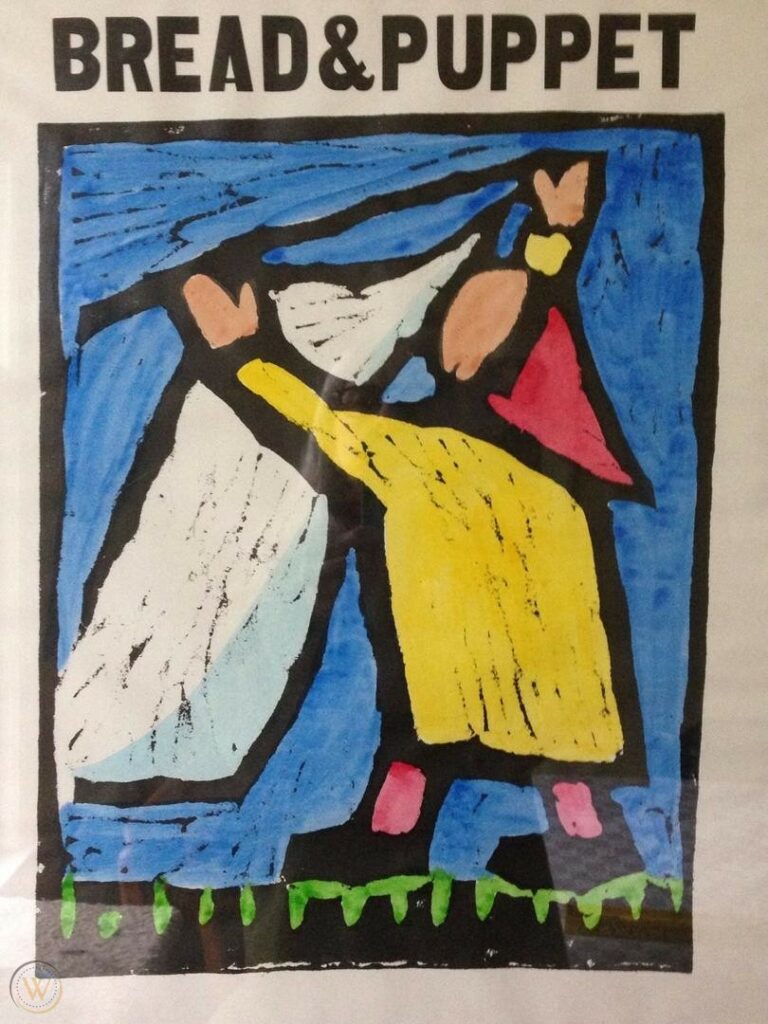

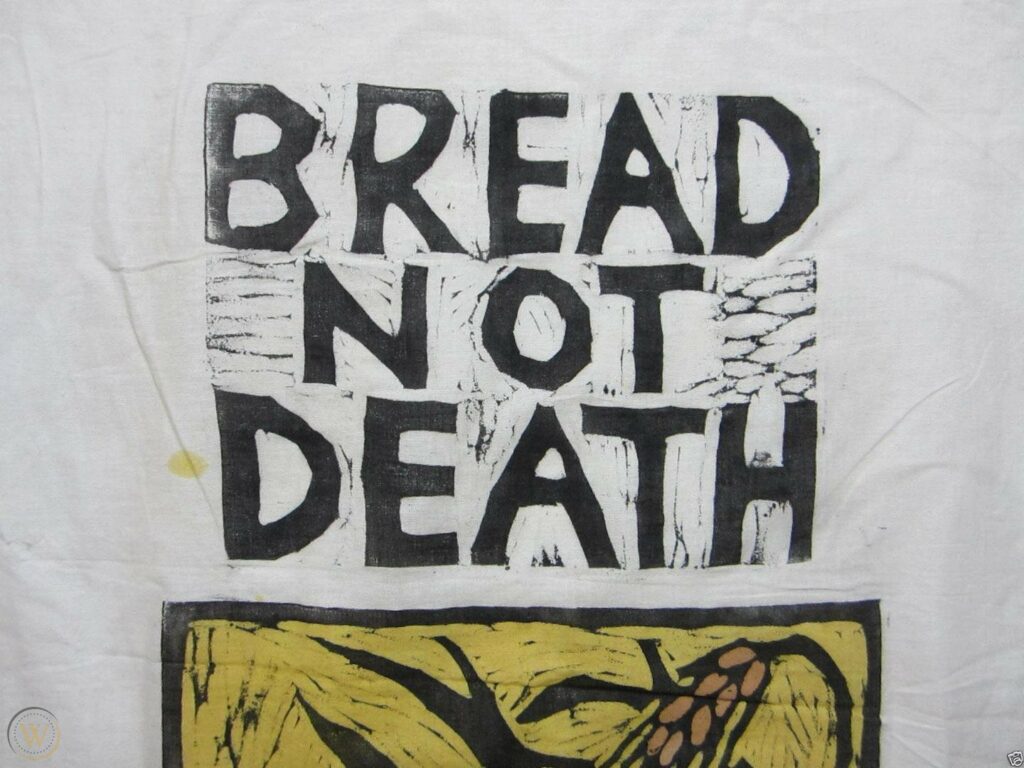

Copertina e immagini di Peter Shumann

Due anni fa ho preso l’influenza. Era Carnevale, lavoravo con un amico auna festa di piazza in val Fontanabuona, io come giocoliere, lui come mago. Durante la sfilata facevamo i trampolieri. Il paese era piccolo e una parte del tragitto si svolgeva sulla strada statale, fra i campi. Era una giornata grigia e umida. Il rosso dei grandi palloncini con cui giocavamo accompagnando i carri strideva col colore del cielo. I coriandoli si appiccicavano all’asfalto bagnato. C’erano molte persone in maschera, soprattutto bambini e bambine. Faceva molto freddo e a qualcuno il costume spuntava da sotto la giacca. Poco dopo l’arrivo del corteo in piazza ha iniziato a piovere e ci siamo riparati sotto un arco in pietra. Eravamo un pagliaccio, un mago, un arlecchino e due palloncini rossi di un metro e mezzo di diametro ciascuno. La pioggia si è trasformata in diluvio e il giorno dopo io ero a letto malato. Sono rimasto a casa due settimane. Qualche giorno dopo è iniziato il primo lockdown.

Molto probabilmente quella è stata l’ultima volta che gli abitanti del paese si sono trovati uniti, appiccicati l’uno all’altra, toccandosi, respirando la stessa aria, dentro il bar, in chiesa, sotto al tendone che copriva i tavoli e la cucina da sagra. È curioso che sia successo proprio a Carnevale perché sotto quella pioggia gelida, vecchie e bambini sindaco e maestra ubriaco e parroco sono stati il comitato di benvenuto perfetto per salutare l’arrivo della catastrofe.

Di lì a qualche giorno la vita di tutti sarebbe stata sconvolta da un essere minuscolo, infinitesimamente più piccolo di un coriandolo. Non un meteorite o un buco nero che inghiotte il pianeta, è bastato un virus invisibile per mandare tutto a gambe all’aria. Può sembrare bizzarro eppure si sapeva da anni che avrebbe potuto succedere. Nel 2001, durante il G8 di Genova, partecipavo a una parata del Bread and Puppet Theatre, una compagnia di teatro anarchico americano. In testa suonava la banda; dietro decine di persone disposte a formare la chiglia di una nave, reggevano una lunga striscia di stoffa dipinta con onde azzurre su cui era scritto a caratteri cubitali “siamo tutti sulla stessa barca”. Tutto attorno giravano giocolieri, trampolieri e persone con indosso ali di cartone che danzavano come gabbiani in volo. L’idea di fondo era che su quella barca ci fossimo tutti, umani e non umani. Era una metafora per rappresentare il mondo di cui facciamo parte, che viaggia nello spazio attorno al sole a più di 107 mila chilometri all’ora. La preoccupazione per il crescente livello di inquinamento ambientale era uno dei temi principali di quei giorni di contestazione. Si denunciava la miopia di un sistema corrotto, disposto a sacrificare tutto, perfino il futuro della vita sul pianeta, pur di salvaguardare gli equilibri geopolitici. Ci si chiedeva quanto tempo sarebbe dovuto passare prima che i danni prodotti da una tale mentalità suicida raggiungessero il livello di irreversibilità. Fra le altre cose, mi ricordo, si parlava del rischio di possibili pandemie e nei cortei si domandava a gran voce cosa sarebbe successo se i virus avessero imparato a viaggiare sulle navi portacontainer o sui voli low-cost. Le istituzioni di quel tempo hanno preferito ricorrere alla violenza piuttosto che considerare le nostre domande; i rischi della globalizzazione erano evidenti, eppure hanno preferito far finta di niente: il cambio di mentalità che si auspicava in occasione del cambio di secolo non è mai arrivato. A distanza di vent’anni, considerando la situazione in cui ci troviamo oggi, questo dato assume un aspetto grottesco.

Ancora oggi la gestione dell’emergenza epidemiologica rivela la totale e ottusa resistenza della società al cambiamento, all’emancipazione. Detesto il termine resilienza per l’abuso che ne è stato fatto negli ultimi due anni; il valore di resilienza è roba da metalli, buono per scegliere il materiale per costruire un edificio. Gli esseri viventi non sono cose, non si rompono, si ammalano, portano cicatrici, muoiono, sono fragili. La parola deriva da resiliens che in latino significa rimbalzare, saltare indietro. Ebbene, se resilienza c’è stata a causa dell’epidemia, questa non è avvenuta a un livello organico ma sociale. I corpi non hanno fatto un salto indietro. I danni a lungo termine provocati dal virus, dall’isolamento e dalla sperimentazione vaccinale non si conoscono ancora. Il virus, ammalando i corpi, ha infettato la Società. La Società, lei sì per effetto di resilienza, ha retto all’impatto, si è piegata ed è tornata con un rimbalzo alla sua forma originale. Peccato che per riuscirci abbia fatto un salto indietro di cent’anni.

Da quando è finito il primo lockdown ho avuto la sensazione di trovarmi coinvolto in una drammatizzazione collettiva, una grande rievocazione storica del Novecento. I primi giorni, considerando la diminuzione dello smog, anche l’aria che si respirava aveva l’odore di quel tempo. È stato come se la società dello spettacolo si fosse fermata per un attimo e poi avesse ricominciato tutto da capo. Come se un virus informatico, eludendo l’antivirus, avesse infettato il computer che gestisce la macchina scenica più raffinata e progredita mai realizzata e lei si fosse spenta e riavviata in modalità default. Se così fosse, nella forma originale la nostra Società è ancora quella del 1920. A pensarci bene, la reazione al diffondersi dei contagi è stata anacronistica. La narrazione dominante è stata quella del conflitto e della competizione per la sopravvivenza. Il linguaggio usato per parlarne è stato di guerra: il quotidiano conteggio dei morti, dei ricoverati e degli intubati, i medici in prima linea, il virus dipinto come un nemico da combattere. Un tale approccio sarebbe stato comprensibile alla fine della Prima Guerra Mondiale, guerra di trincea, quando si dovette affrontare l’epidemia influenzale della “spagnola”, non nel 2020. È come se l’avvento dell’emergenza sanitaria avesse lacerato lo schermo su cui veniva proiettata la miglior vita possibile e per un attimo, prima che la proiezione ricominciasse da capo, attraverso lo squarcio si fosse visto cosa ci stava dietro: un impianto sociale fondato su un sistema di valori e di obiettivi vecchi di un secolo.

Se è vero che la storia si ripete sempre due volte, allora – dalla primavera del 2020 – noi stiamo vivendo una rievocazione storica del ventennio fascista, non solo in chiave di farsa ma anche un po’ accelerata. Solo così si potrebbe spiegare come siamo passati in soli due anni dalla grande epidemia alla segregazione. Ancora non mi capacito di quanto poco sia bastato alla gente per accettare l’idea che una parte di popolazione abbia meno diritti degli altri, che per qualcuno sia vietato prendere l’autobus, il treno o accedere a un ente pubblico. Solo così si spiegherebbe perché a un anno dalla prima ondata, si sia scelto ancora di investire risorse ed energie per potenziare armamenti e organi di controllo, piuttosto che adeguare servizi di base come la Sanità o l’Istruzione alla nuova condizione epidemiologica. Non c’è da stupirsi se oggi il capo dello stato può imporre regole arbitrarie eludendo il normale iter legislativo o che sui giornali di mezzo mondo si cominci a parlare dello spazio che circonda il pianeta come di un nuovo territorio da colonizzare. A questo ritmo, fra qualche anno l’occupazione di una traiettoria satellitare, come quella del Corridoio di Danzica, potrebbe far scoppiare un nuovo conflitto di ordine globale. A questo ritmo si finisce male.

Invece che accettare tutto ciò come inevitabile potremmo sfruttare la confusione per spegnere la macchina scenica impazzita, distrarci dalla proiezione e passare al di là dello schermo attraverso lo squarcio creato dal virus. Forse ci accorgeremmo che la gerarchia è solo una delle tante forme sotto cui si manifesta la Natura, che l’evoluzione non premia il più forte o il più astuto ma il più socievole, che il nostro habitat non è la porzione di superficie terrestre che abitiamo ma l’atmosfera nella quale siamo immersi e che contribuiamo a modificare a ogni respiro, l’aria che rimescolandosi continuamente ci mantiene in comunicazione col mondo.

Ci troviamo di fronte a un’occasione unica. Sarebbe un peccato sprecarla. Nella drammaturgia la catastrofe risolve le peripezie dei personaggi, scioglie i conflitti e svela gli equivoci della trama. L’epidemia da Covid-19 è stata la catastrofe globale, la prima a coinvolgere tutte le persone contemporaneamente, senza alcuna distinzione, in ogni parte del pianeta. Non si era mai visto nulla di simile prima d’ora. Potrebbe a pieno titolo essere l’inizio dell’ultimo atto della tragedia umana. Il senso di terrore e di pietà generato dall’epidemia potrebbe averci definitivamente corrotto, ma potrebbe anche aver avviato in noi il processo di liberazione dalle nostre passioni, la catarsi.

Fra qualche settimana sarà di nuovo Carnevale e, se non finisco in quarantena, vorrei tornare in val Fontanabuona. Con l’amico mago vorremmo organizzare un rito di purificazione. Non sappiamo ancora esattamente cosa fare, ma pensiamo che Carnevale possa essere il momento perfetto per farlo. Il Carnevale è una festività importante, ha origini antiche. Si dice derivi il proprio spirito dalle feste Saturnali che a loro volta riprendevano quello tipico di festività e rituali precedenti legati ai cicli della natura. A noi non costa nulla provare, magari ci divertiamo pure. Chissà che proprio un rito magico non possa essere un fatto abbastanza straniante da scatenare una rivoluzione incantata.

Ti è piaciuto questo articolo? La copertina? La redazione? Tutti e tre?