di Delfina Fortis

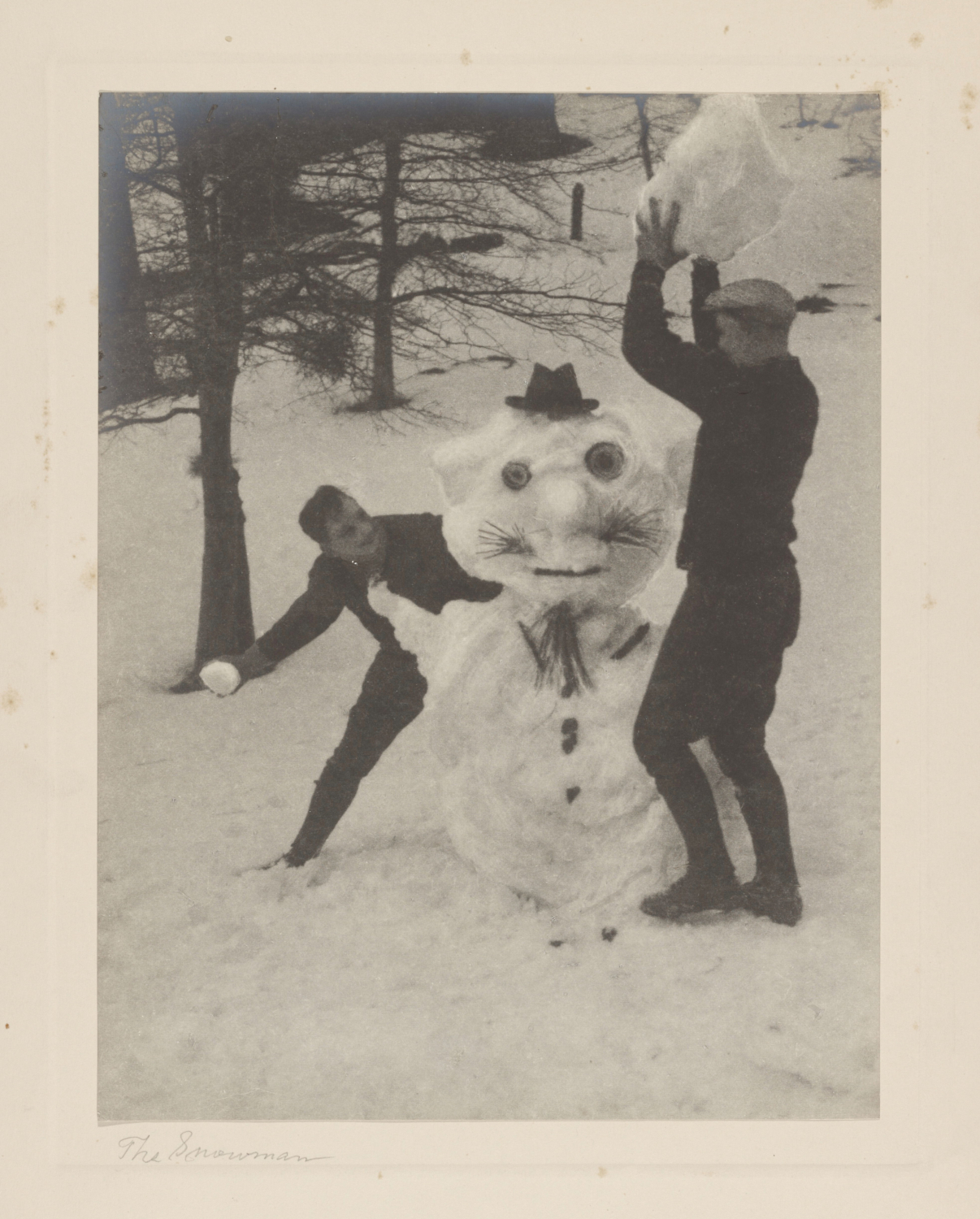

copertina di Louis Fleckenstein

A nessuno importa come mi chiamo. A volte, mi sembra di essere diventata invisibile. Nessuno mi chiama con il mio vero nome perché qui non sanno pronunciarlo. Sono nata nel sud della Polonia, in un villaggio che, per quanto ne so, il buon Dio o la cattiveria degli uomini hanno cancellato per sempre dalle mappe della terra. Dopo un’attesa lunga come una punizione nel campo profughi amministrato con metodi sbrigativi dai militari americani sono arrivata fino a Berlino per sbarcare infine negli Stati Uniti con l’aiuto della Croce Rossa. Era l’inverno del 1949 e di quei giorni ricordo solo la neve. Ricordo una neve secca, ruvida come il sale, diversa da quella che avevo conosciuto. Qui la neve si attaccava sui marciapiedi, ai vestiti o ai capelli come un rimpianto fastidioso. Come vi ho già detto, il mio villaggio è stato distrutto. La nostra casa e la mia famiglia non esistono più. Wymazać na zawsze. Cancellati per sempre. La casa è stata bombardata e i miei genitori sono morti durante la guerra. Di mio fratello non ho più notizie dal 1944. Potrebbe essere un fantasma scomparso durante l’avanzata russa o morto di tifo in un campo profughi, divenuto un refolo di vento o un uomo nuovo in Israele, un ebreo con un destino diverso dal mio. Al momento, gli unici miei parenti certi cui mi sono ricongiunta si trovano giù a Brooklyn. Altri abitano a Newark al di là del fiume o forse in qualche altro angolo del mondo occidentale di cui ignoro l’esistenza.

Dopo molti lavori sfiancanti, nell’estate del 1953, sono stata assunta come tata presso la famiglia Friedman. Ogni giorno, accompagno le figlie del Signor Larry Jr. e della Signora Kimberly alla Trinity School nella Upper West Side, sulla 91st St. tra Columbus Avenue e Amsterdam Avenue. A fine giornata, con la metropolitana riaccompagno a casa le due bambine, Susan e Paige, e rientro nella mia abitazione piena di scarafaggi in Tremont Avenue.

So di sbagliare la pronuncia di alcuni termini di uso comune. Il mio inglese è ancora un cappotto troppo largo. A volte, faccio ridere anche i passeri. Però, ho imparato a muovermi per la città con i bus e con la metropolitana. Non dimentico mai la fermata. Purtroppo, qui ho dimenticato le mie origini contadine. Da un anno, frequento la sinagoga riformata e sono costretta a lavorare durante lo Shabbat anche se non dovrei. Ma cosa ci posso fare? Dio è buono e sa quanto sono stanca alla fine di una giornata perché si ricorda di tutte le tragedie che ho vissuto in Polonia prima di venire qui a New York a fare la tata per una famiglia ricca e fortunata.

Ricordo perfettamente quel giorno del 1954, quando mi accorsi di essere seguita per strada da una donna con la macchina fotografica al collo. L’avevo già notata alla fermata del bus. Spesso era in compagnia di un bambino dall’aria scontrosa che non le somigliava e immaginavo che anche lei fosse una tata straniera e insicura della lingua come me. Una volta, prima di salire dul bus, l’ho sentita litigare con un donnone messicano e mi sembrava di sentire un accento europeo. Ho riconosciuto quell’accento perché durante la traversata verso gli Stati Uniti le suore cattoliche francesi masticavano le parole inglesi proprio come lei, arrotando le consonanti e mettendo la bocca in modo strano per pronunciare con un sibilo innaturale la lettera U. Credo che nella teatralità della sua lite di strada adoperasse parole straniere per non farsi capire. Anche le due figlie dei signori Friedman che ridono del mio accento ashkenazita e parlano sempre in modo misterioso per non farsi comprendere.

Quel giorno, quella strana donna con la macchina fotografica fingeva di guardare in giro. Osservava le vetrine, il cielo, le pozzanghere sui marciapiedi e poi scattava rapidamente fotografando di tutto, senza una logica, dai barboni alle vecchie imbellettate, dai taxisti alle persone in attesa alle fermate dei bus fino ai mocciosi o ai custodi portoricani dei palazzi. Per non farsi notare, teneva l’apparecchio al collo come una borsetta con la cinghia di cuoio che le arrivava giù, giù fino alla vita. Indossava uno strano cappello e aveva uno sguardo spaventato che non prometteva nulla di buono. Era uno sguardo che avevo imparato a riconoscere durante la guerra e non mi piaceva per niente. Ero quello di chi cercava il cibo nelle case abbandonate o nella spazzatura. Se mi avesse fotografato le avrei urlato di andarsene. Non amo le fotografie, le poche che avevo sono rimaste in Polonia sotto le macerie e non mi piaceva essere fotografata da quella donna che mi sembrava cattiva e persino un po’ matta. Se non avessi avuto con me le due figlie dei signori Friedman l’avrei affrontata a muso duro come si fa con le persone che non vogliono capire.

Da quel giorno, non l’ho più vista. Dopo alcuni mesi, una conoscente mi ha raccontato che, senza un preciso motivo, quella tata fotografa si era trasferita su, a Chicago o da quelle parti dove si dice che faccia molto più freddo e che le strade e i davanzali rimangano coperti di neve fino a primavera. Chissà se nella sua nuova vita continua a vagare per le strade fotografando a caso tutte le persone che si muovono per strada tra le pozzanghere e i mozziconi di sigarette. Non so perché, ma me lo chiedo spesso.

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?

questo è bello