Testo: Gabriele Galligani

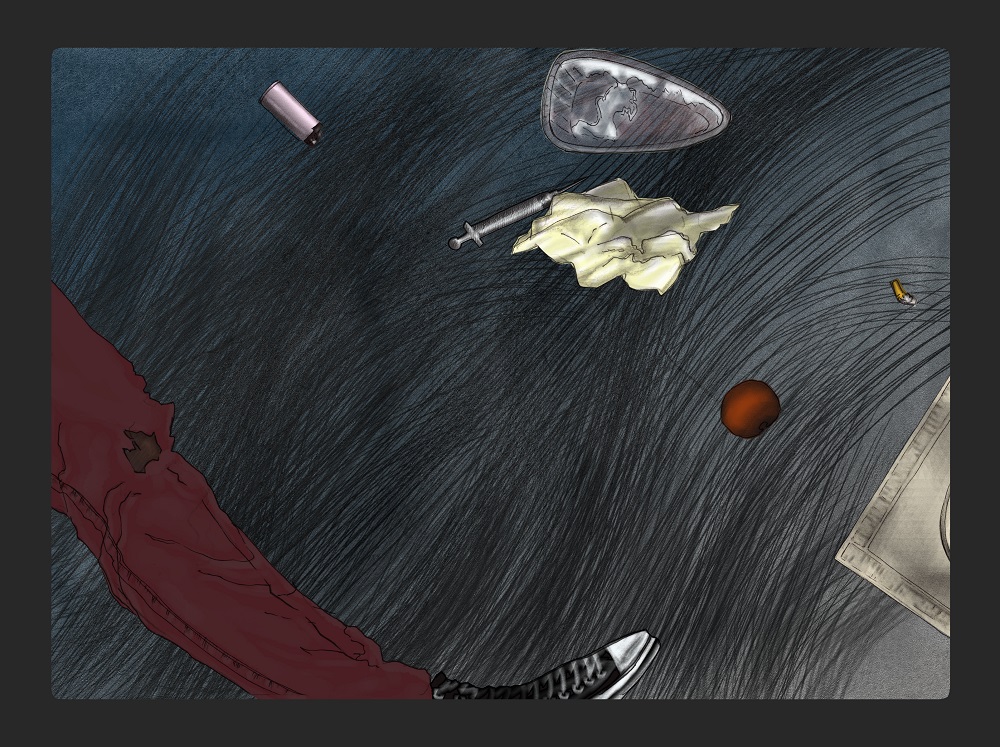

Copertina: Il vino cattivo – Francesca Ercoli

Capitolo #1

Avevo dodici estati in corpo quando giunse la tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo vissuta manco mezza. Mi sputò in faccia che potevo buttare nel cesso tutti i giorni vissuti insieme ai miei giocattoli. Le mie braccia tremarono sotto il peso del corpo, come se i palmi poggiati al suolo vibrassero d’un terremoto sottocutaneo. Non resistetti neanche fino al “tredici”, i gomiti cedettero e crollai a baciare la terra.

«È Riccio il primo a mollare dopo ben dodici flessioni!»

Non avevo il coraggio d’aprire gli occhi ma immaginavo il pugno chiuso di Sammiboy porgermi un microfono invisibile a inasprire l’umiliazione.

«Cosa vuoi dire agli spettatori, Riccio, per giustificare la tua figura da pallemosce?»

Non lo mandai a quel paese e finsi di non avere fiato per controbattere. Quando ebbi il coraggio di alzare lo sguardo, vidi gli occhi azzurri di lei fuori dalla gabbia del campetto e i suoi denti che ridevano della mia umiliazione. La fiamma dei suoi ricci mi soffriggeva il sudore addosso più dei raggi della grande palla. Lei era troppo bella e io stavo letteralmente in mutande, attorniato da quattro sfigati seminudi che, almeno, riuscivano a pompare più flessioni di me. Mentre le voci aguzze dei vincitori li incitavano, la piccola palla riposava indifferente nella rete.

«Ci alleniamo e settimana prossima vi facciamo il culo».

L’erremoscia di Manu il pazzo mi venne in soccorso. Ne aveva fatte almeno il doppio di me e, schiena al suolo, pareva protestare contro il sole. Sammiboy lo derideva dall’alto, il viso sformato da adolescente e la maglietta in acetato rossonero a dargli l’aspetto dei calciatori che emulava. «Vi converrebbe allenarvi a fare flessioni ma… se venite al bar stasera, vi diamo una lezione anche a calcetto!»

Il sole calava oltre la Roccia quando iniziammo a muoverci, come guerrieri feriti di un esercito disastrato. Manu mi gattonò incontro: «Tu ci vai stasera?»

La mia testa indicò i ricci biondi della ragazza fuori dal campo: «Chi è lei?»

«Quella? Viene dalla città. Di sicuro s’imbosca con tutti».

La visione di lei attorniata dai vincitori in divise numerate e marchiate da nomi famosi mi era insopportabile, ma quando i miei occhi si rifugiarono su noi perdenti in mutande, fu come infilare il dito nella piaga dopo averlo impanato nel sale.

«Ci servono delle divise come le loro, se vogliamo batterli».

Alle mie parole, gli altri annuirono fulminati. Non avevano idea che, più che per la sfida del sabato dopo, quello in cui speravo era impressionarla con il nome di una star ad allargarmi le spalle, un numero gigantesco sulla schiena e una marca sul petto a sponsorizzarmi. Finché il faccione di Manu il pazzo m’interrogò: «Bella idea, Riccio! Ma come ce le compriamo delle magliette?»

“Riccio” era il nome che mi portavo dietro per colpa della mia testa che sembrava coperta da un casco di aculei appuntiti. In città nessuno mi chiamava così, ma alla fine della scuola, quando rimettevo piede nella minuscola casa dei nonni, potevo contarci che quel soprannome l’avrei ritrovato intatto.

Nulla sembrava cambiare in quelle estati, come se città, scuola e persino genitori fossero una strana parentesi irreale rispetto alle poche settimane di libertà in cui il paesino si popolava di gioventù. Eravamo per lo più villeggianti lasciati da madri e padri che continuavano a lavorare negli uffici. Oltre ai nonni, qui ritrovavamo gli autoctoni e, dopo pochi minuti d’imbarazzo, sembrava non ci fossimo mai persi di vista. Non pioveva mai, cazzo.

Il paese contava una chiesa, un cimitero e un bar, mentre le stalle parevano infinite a snasare l’odore di letame. In realtà era una frazione di non so quale cittadina riconoscibile in lontananza solo per la presenza della Roccia. Era una specie di pietra enorme e squadrata visibile da qualsiasi punto del paese: pareva un ceppo tagliato e ingrigito, come fosse stata la base di un gigantesco albero minerale cresciuto solitario e così alto da bucare le nubi. Un qualche boscaiolo titanico doveva averlo abbattuto millenni fa prima di andarsene.

Nessuno di noi aveva mai dato importanza a quella presenza fino a quell’estate. Pochi mesi prima, un giovane dei paesi vicini aveva fatto tutta la salita di notte al solo scopo di scendere in volo come un uccello senza piume. Quando i vecchi ne parlavano, non dicevano il perché ma noi avevamo la sensazione che ci fosse stata una ragione nota a tutti ma indicibile. Un tabù. Quando la ribattezzammo “Roccia dei suicidi”, la morte strisciò nelle nostre vite come una reliquia monumentale sempre presente ai margini del campo visivo.

La casa dei nonni era piccola ma io lo ero di più. Era costruita su due piani, con i cubi di cucina e bagno poggiati al suolo a sostenere le due camere sopra. Quella sera esitavo a lanciare la mia richiesta, mentre il nonno ascoltava le notizie lamentandosi di tutto. La nonna riempiva i piatti di cibi così profumati che neanche nei migliori ristoranti sanno fare. Io stavo con la faccia a specchiarmi sul piatto in attesa del momento giusto per parlare: l’umiliazione del campetto mi rosicava dentro e l’idea di rivedere lei al bar la nascondeva dietro qualcosa di ancora più forte.

«Ben gli sta! Hanno poco da frignare se non sanno neanche fare uno sciopero».

Quando avevo alzato lo sguardo il braccio del nonno si era allungato ad afferrare il collo del bottiglione. Era un vetro verde scuro che dava una tonalità nero petrolio a qualunque cosa contenesse. Come la Roccia dei Suicidi per il paese, così il bottiglione sovrastava il tavolo a tutte le ore del giorno e della notte neanche fosse un faro onnipresente.

«Cos’è uno sciopero, nonno?»

Si era riempito il bicchiere e aveva esitato a rimettere il tappo. Staccati gli occhi dallo schermo, li aveva abbassati su di me: «Sono i lavoratori che smettono di lavorare finché non ottengono un cambiamento. In genere si fa quando si subisce un torto».

Mi sembrava che le venuzze rosse del suo viso si diramassero tutte centrifughe dalle pupille nere. La mano nodosa aveva lasciato un attimo il bottiglione per indicare a palmo aperto lo schermo come volesse schiaffeggiarlo: «O almeno… si faceva».

La nonna si era frapposta tra noi col peso della pentola sull’angolo del tavolo: «Niente politica per cena». Mi guardava sorridendo. Sul viso largo e carnoso, le rughe disegnavano solchi che qualunque artista avrebbe voluto riprodurre, se lei fosse stata capace di fermarsi un secondo.

Il nonno mi aveva strizzato l’occhio a indicare il bicchiere vuoto: «Vuoi provarlo?»

Non mi andava, ma l’idea di rifiutare prima d’inoltrare la richiesta mi entusiasmava anche meno. Feci sì col mento e mi attaccai al bicchiere. Il liquido viola bruciava dentro. Il nonno aveva riso mentre avvampavo d’un calore che non veniva dal piatto fumante. Avevo appoggiato il bicchiere alla tovaglia e mi ero passato la faccia col dorso della mano. L’umidità del vino mi impregnava quella peluria che non poteva vantarsi d’esser baffi. «Se torno presto, mi lasciate andare al bar stasera?»

Ancora ricordo come si erano guardati. Il nonno aveva riavvitato il tappo mentre la nonna depositava la pentola sul fornello prima di girarsi a sorridermi: « Lo chiederai a tuo padre appena chiama».

Il mio piatto era già pulito e la mia sedia fredda da un po’, quando il telefono aveva squillato. Risposi al primo colpo.

«Tutto bene papà. Stamattina ho fatto i compiti, poi sono stato con i nonni e ho giocato a calcio».

«Hai vinto?»

Avevo esitato quell’attimo che gli era bastato a rubarmi il tempo: «Non abituarti a perdere».

«Lo so ma… è colpa dei miei amici. Sono brocchi».

«Cambia amici».

Le mie dita s’incastravano nel filo nero che attorcigliavano: «Papà… posso chiederti una cosa?»

«Dipende».

«Posso andare al bar stasera?»

C’era stato silenzio come se anche la TV si fosse ammutolita. «A fare che?»

«Niente… a mangiare un gelato e giocare con gli amici».

Avevo aspettato che mi rispondesse con la tensione che immagino addosso agli imputati in attesa del verdetto.

«No».

Aggrappato alla cornetta, la mia schiena iniziava a scivolare lungo il muro: «Perché?»

Lo immaginavo senza volto, solo il dettaglio della bocca parlare nel microfono: «Quando mi darai una buona ragione per lasciarti uscire la notte, a spendere soldi con i tuoi amici buoni a nulla, allora te lo permetterò».

Se gli oggetti avessero sensibilità, la cornetta mi si sarebbe frantumata nel pugno. La ricacciai contro il telefono come a farla sprofondare. Non vidi le facce dei nonni perché già correvo sulle scale, ma prima di chiudermi la porta dietro, udii la voce della nonna. Gli volevo un bene da stritolarla ma in quel momento l’avrei più che altro strozzata: «Non dovevi dargli da bere. È come te: ha “il vino cattivo”».

«Il “vino cattivo”? Io non ho nessun vino cattivo…», aveva risposto nonno.

«Come no… quand’eri giovane, dopo il secondo bicchiere già facevi il matto. Questo significa, avere “il vino cattivo”».

Capitolo #2

Quando riaprii gli occhi le voci degli animali notturni creavano partizioni di una strana melodia classica contemporanea. Tutto era nero a parte il rettangolo blu della finestra spalancata, dentro cui svettavano come in un quadro i puntini delle stelle e la sagoma della Roccia. Mi ero addormentato vestito.

Le gambe si sgranchirono fino all’uscio e la mano aveva tastato fino alla maniglia. Con i piedi felpati già sulle scale, ero scattato dalla fifa udendo una voce roca provenire da camera loro. Sembrava che nonno le richiedesse qualcosa che lei non voleva concedergli. Scesi in punta di piedi nascondendo i miei passi nelle loro parole. Atterrato di sotto, mi ero stupito di sentirlo fare un complimento e lei rispondere con uno schiaffo. «Lasciami dormire».

Ricordo di aver pensato che gli adulti si comportavano all’opposto di notte rispetto al giorno, come in una strana inversione di ruoli.

Mi ero intrufolato in cucina e, sotto il controllo del bottiglione eretto, avevo acceso la TV. Lo schermo gonfio ed estrovertito come non ne esistono più aveva riversato la sua luce per la stanza, materializzando immagini fantasmatiche che cambiavo alla stessa velocità con cui stantuffava il mio polso. Un’attività a cui mi dedicavo si chiamava zapping, l’altra ha un sacco di nomi diversi. Qualunque immagine guardassi in quelle ore della notte, l’unica che vedevo inquadrava lei attorniata da corpi goffi di calciatori pubescenti.

Quando Manu il pazzo si attaccò al campanello l’indomani, intuii che qualcosa di grosso sarebbe successo. Stavo ancora pranzando e nonno mi mandò a vedere che diavolo lo portasse.

«Le nostre magliette, le vinceremo!»

Così mi disse, il sorriso instabile e gli occhi a palla dietro le trecce antimosca dell’ingresso.

«Sto ancora mangiano, Manu».

«E allora strozzati, Porcoboia».

Non gli diedi una lira di credito e tornai a tavola. Lui mi aspettò al sole a discapito delle formiche che prese a torturare con l’accendino del padre. Che Manu non avesse tutte le rotelle a posto lo sapevamo: era una specie di bambolotto ciccione dagli occhi a palla talmente azzurri da sembrar lontanissimi. Poteva scoppiare a piangere per un’inezia ma, di tanto in tanto, si metteva a sbraitare e malmenare chiunque gli capitasse a tiro. Era un autoctono e gli altri del luogo dicevano che a scuola avesse un insegnante di sostegno. Di chiamarlo “Acca” avevamo smesso dopo uno dei suoi attacchi, adesso era Il-pazzo e a lui l’onere di meritarsi il nome.

Dopo che mi raccontò il suo piano avrei voluto baciarlo. Quando non tirava calci passava ore alla TV: poteva recitarti gli episodi dell’A-Team o di McGyver a memoria, e anche gli spot che li intramezzavano, cambiando tonalità della voce a seconda del personaggio. Sembrava un pappagallo dopo il lavaggio del cervello. Quella mattina aveva visto la réclame di un quiz telefonico sul calcio: dodici cifre da comporre e cinque domande a cui rispondere per vincere una maglietta originale del giocatore che volevi.

Corremmo a casa sua e preparammo il piano. Per trattenere la madre abbastanza a lungo, si era fatto spremere sugli occhi la buccia di non-so-quanti mandarini. Quando li aveva tanto rossi da sembrare pompelmi, si era messo a gridare bestemmie come solo allora i bambini facevano. Io ero sgattaiolato via prima che la donna arrivasse, avevo sollevato la cornetta e digitato il numero.

Dopo alcuni squilli e la musichetta bassa, dall’altro capo aveva parlato una ragazza che dava informazioni sui costi. Non ascoltai una sola lettera mentre i secondi diventavano minuti. Quando finalmente annunciò che il quiz stava per cominciare, preparai l’indice alla consolle pronto a premere dall’uno al quattro per rispondere alla prima domanda.

«In che anno è nata l’Unione Calcio Sampdoria?»

Internet manco esisteva. Per fortuna Manu mi aveva lasciato alcuni album di figurine e nei dieci secondi avevo sfogliato fino a trovare la data. Quando premetti il tasto del 3 l’indimenticabile sinfonia del trionfo si diffuse nella cornetta. Ma una voce non femminile mi sorprese alle spalle. «Chi stai chiamando?»

Saltai fino quasi a picchiare contro il soffitto, il filo del telefono tirato come l’elastico di una fionda. Riconobbi la barba nera e appuntita del padre di Manu, che rendeva quei suoi stessi occhi azzurri ancor più spiritati. Indossava una tutta grigia impiastrata e in testa aveva un cappello di stoffa sbiadita: «Chi chiami, delinquente?»

Mi sorrise amichevole e io mi sentii male: «Chiamavo nonna ma… sta dormendo!»

Riattaccai sperando non udisse la voce porre la seconda domanda.

«Porco d’un cane!»

Manu si calmò a velocità lampo e scattammo a studiare la nuova strategia. Unimmo le monete che avevamo e occupammo l’unica cabina telefonica del paese, gli album di figurine sottobraccio. Le tapparelle erano tutte abbassate per il riposo pomeridiano e anche la Roccia sembrava sonnecchiare. Nella cabina faceva un caldo da serra e, quando composi il numero, la voce ripeté la storia dei costi mentre io sbuffavo con gli occhi al cielo. Giuro su dio, non feci in tempo a udire la prima domanda che tutte le nostre monete erano state mangiate, come se fosse stato un pozzo anziché un telefono. Eppure quei soldi sarebbero bastati per diversi coni e ben più di una pallina a flipper…

Una macchina scura si era avvicinata piano fino a fermarsi accanto. Il gomito del Secco era sbucato dal finestrino, aguzzo quanto il suo naso. Ruminava chewing gum come una vacca eccitata.

«A chi diavolo telefonate, cinni? Alle vostre donne?»

«Fatti i cazzi tuoi, Secco. Facciamo scherzi telefonici, non si vede?»

«Bravo Svitato, fate bene».

La macchina schizzò via e noi rimanemmo sotto il sole a piombo.

Era chiaro che l’unica possibilità per una chiamata senza interruzioni fosse la notte. Passammo il pomeriggio a sfogliare le pagine odoranti colla prima di salutarci con gli occhi lucidi dall’eccitazione. Non era solo la speranza per la vincita ma la complicità di condividere una missione da compiere mentre tutti dormivano. La complicità che crea le vere amicizie.

Quella sera mi pareva che i nonni non andassero mai a letto. Mi ero posizionato alla TV e ostentavo indifferenza mentre origliavo la loro liturgia di preparazione alla notte e l’infinita ascesa delle gambe stanche sulle scale. Ci volle più d’un secolo prima che la rete del letto scricchiolasse sotto il peso di nonna. Azzerai il volume e attesi smettessero di parlare. Mi parve ancora che nonno piegasse la sua voce a una dolcezza insolita mentre lei rispondeva secca.

Quando tutto tacque, contai fino a cento e sollevai la cornetta. Spensi la TV sotto lo sguardo del bottiglione quasi pieno che si ergeva sul tavolo. Ebbene, ad oggi non ho idea di quanti tentativi feci, dei bicchieri di vino che scolai e delle ore che passarono prima che udissi la fottutissima quinta e ultima domanda del quiz. Saranno state le tre di notte, un orario che in vita mia non avevo mai vissuto; il numero di telefono lo conoscevo a memoria e il faro verde-bottiglia era ormai mezzo vuoto anche per il più inguaribile ottimista. Scolai un ultimo sorso e trattenni il fiato: il cuore mi pompava sangue e vino e la testa già pregustava l’apparizione in campo con la divisa nuova. Tutti si sarebbero voltati e lei m’avrebbe camminato incontro…

«Chi ha vinto la classifica marcatori della massima serie nella stagione 1967-68?”.

La voce scandiva nomi sconosciuti. Percepii il vuoto aprirsi nelle orecchie quando il ticchettio del timer prese a dettarmi il ritmo delle pulsazioni. Mi sentivo come Baggio prima dell’ultimo rigore. Il mio indice carezzò la superficie gommosa dei tasti, andata e ritorno dall’uno al quattro, senza decidersi a schiacciare. Non ho idea del numero che premetti ma sicuramente non corrispondeva al nome di Pierino Prati.

«Boiacane, fanculo, fanculo!»

Ringhiai nella cornetta, la voce registrata si diceva spiacente ma io sentivo solo il boato deluso del pubblico. Le poche ore restanti di quella notte dormii da incubo, ma il risveglio fu anche peggio.

Capitolo #3

Sentii la manona scuotermi la spalla e il materasso sotto ondeggiare come una zattera in tempesta. Quando aprii gli occhi, la luce del sole mi bucava la testa scolpendomi davanti le due sagome scure, lunga e smilza l’una, bassa e tonda l’altra. Così ricordo persino oggi i nonni. Avevo le labbra secche e la gola riarsa dal vino, ma non per quello non spiaccicai parola quando dissero che aveva chiamato la SIP. Una quantità mostruosa di telefonate a pagamento era stata effettuata nella notte, portando la bolletta a cifre da paura. Le loro facce non erano arrabbiate ma spaventate più della mia. Non li avevo mai visti così.

«Telefonate a pagamento?», borbottai.

«Donnacce facili e svestite», puntualizzò nonna, i pugni ai fianchi ad accentuare la forma di giara panciuta.

Provai a spiegare che le donne non c’entravano, almeno non quelle che credevano loro, e che era colpa del calcio. Nessuno mi credette. Li pregai di non dirlo a papà e li origliai discutere a lungo, quasi litigare, prima che nonna mi chiamasse di sotto. La mano tesa mi porgeva lo stesso telefono con cui avevo trascorso la notte. Mai mi era sembrato tanto lungo il braccio nudo e massiccio di nonna, come se la sua mano mi arrivasse gigante davanti alla faccia mentre il corpo all’altro capo fosse piccolo e così lontano da non potermi aiutare. «È tuo padre».

Non feci a tempo ad afferrare il telefono che sentii la sua voce calma. «Hai qualcosa da dire?»

Intuii che avrei dovuto calarmi le braghe e raccontare proprio tutto; umiliarmi sventolando la beffa della partita e la cotta per la sconosciuta. Mi illusi che avrebbe capito.

«Ho visto una ragazza, papà–».

Non finii la prima frase: sentii lo schiocco liquido delle sue labbra aprirsi e mi zittii.

«Sono in ufficio e le tue stronzate non m’interessano. Fosse per me passeresti il resto dell’estate chiuso in casa. I nonni vogliono darti un’ultima possibilità, ma per tutta la settimana finché non arrivo stai in castigo e rifletti su quel che hai fatto».

Le lacrime già mi gocciavano sulla maglietta: «Ma papà… sabato c’è la partita».

«Me ne frego. Se protesti o fai altre chiamate, tutta l’estate ti sarà cancellata, finita oggi. Anzi, ieri».

Davanti agli occhi avevo una cascata: «Ma non puoi…»

«Davvero?»

La voce faticava a superare il muro di muco: «Non è giusto».

«E che vuoi fare?»

Non so da dove uscì, ma pronunciai quella parola come fosse una formula magica, come si snocciolano certi termini oscuri convinti che alle orecchie di chi li ode esercitino lo stesso fascino misterioso che hanno alle tue: «Sciopero».

Quando lo sentii riattaccare augurandomi buon divertimento, giuro che gli avrei sputato in faccia tutti gli insulti che mi ribollivano dentro. Quel che mi trattenne fu vedere la testa del nonno alla finestra, oltre la rete per gli insetti che rendeva il mondo fuori patinato di un velo metallico. La Roccia sembrava una litografia dietro le teste del nonno e del padre di Manu che discutevano. «Ma quale calcio… quelli sono numeri di donne!»

Anche Manu era stato scoperto.

Quel dannato giorno lo passai a letto, con la faccia contro il muro a pencolare in un dormiveglia fatto di strani sogni interrotti dai passi dei nonni che salivano a controllare. Era già tramontato quando udii la voce squarciare il silenzio in cui mi ero barricato. «Vieni a tavola».

«Non mangio», risposi con lo stomaco che brontolava.

«Il corpo è tuo e decidi tu. Ma la casa è mia e stai a tavola anche se non mangi».

I profumi erano irresistibili. Incrociai le braccia al tavolo e abbassai lo sguardo sulle gambe. Con la coda degli occhi osservavo la nonna prendere teglie e padelle facendomi cenni con la testa. Non parlava ma i suoi occhi erano dolci e dispiaciuti ad ogni scossa del mio capo.

Quando persino lei sedette a mangiare, il mio piatto era rimasto vuoto. Vidi nonno fare quello che non aveva mai fatto: allungato il braccio, aveva spento la TV a TG appena iniziato.

«Sciopero di cosa?», mi aveva chiesto.

«Di tutto», avevo risposto: «Non mangio, non faccio i compiti e… non gli parlo più al telefono».

Lui aveva annuito. Appoggiato il telecomando, aveva afferrato il vino: «Uno sciopero selvaggio. Ma per ottenere cosa?»

Alzai lo sguardo: «In che senso?»

«Quando si sciopera, non basta dire che lo si fa contro qualcosa. Bisogna far capire, ma soprattutto capire tu stesso, quel che vuoi ottenere. Tu cosa vuoi?»

Pensai a lungo a cosa rispondere, all’ingiustizia del castigo, al divieto di uscire la sera e alla questione delle magliette. «Voglio giocare sabato», dissi.

Nonno ammutolì, le sue pupille ferme nell’angolo sinistro degli occhi: «Ti farò da intermediario con papà». Sollevò la bottiglia per il collo e appoggiò l’apertura sul bordo del mio bicchiere: «Nel frattempo devi sostenerti. Mai uno sciopero è arrivato fino in fondo senza del buon vino ad aiutarlo».

I giorni di sciopero passarono come settimane di malattia. Quando il sole usciva in cielo io continuavo a rigirarmi nel letto e immaginare cosa le avrei detto se l’avessi mai più rivista. Origliavo le telefonate dei nonni con mio padre irremovibile. Quando scendevo a guardarli cenare, nonno mi riempiva il bicchiere incitandomi a tener duro mentre nonna si lamentava delle prelibatezze che avrebbe buttato via. Dopodiché si mettevano a battibeccare su chi tra loro due stesse scolando mezze bottiglie notte dopo notte. Quando andavano a letto, come un ladro mi riempivo la pancia di quel che trovavo in frigo. Era chiaro che nonna stesse cucinando i miei piatti preferiti in quantità tale da avanzare per la notte. L’indomani non dava mai segno d’accorgersi che qualcosa mancava. Il bottiglione mi faceva compagnia, oltre alla TV davanti a cui sporcavo fazzoletti delle energie che mi marcivano dentro.

Fino alla notte in cui sbucò nonno.

Avevo i pantaloni abbassati e facevo zapping con la mano libera. C’era un film vecchio di vent’anni in cui nessuna scena finisce senza una tettona che si spoglia. Era il picco delle mie giornate ma quella sera provavo solo rabbia. Spingevo sul telecomando come stessi rispondendo alle dannate domande del quiz finché una musica spacca-timpani mi graffiò le viscere. Era qualcosa che non avevo mai sentito e m’immobilizzò. Non premetti più niente durante le due ore di trasmissione su vita morte e miracoli della band dal suono violento e dal nome celestiale. Soprattutto morte, coi dettagli del suicidio del cantante dalla voce spezzata. Malgrado si fosse sparato in albergo, me l’ero immaginato in piedi sulla Roccia, così giovane e bello con le Converse addosso e i capelli biondi sbandierati al vento. Provai vergogna per la mia esistenza sprecata e risollevai i pantaloni dicendomi che non li avrei mai più abbassati.

Pochi minuti dopo era sbucato nonno silenzioso come un gatto selvatico. I nostri occhi si incrociarono sorpresi. «Che fai ancora in piedi?», mi disse cercando di recuperare l’aura autorevole malgrado la bocca sgonfiata dall’assenza della dentiera.

«Guardo la TV. E tu?»

«Che faccio io?» s’era osservato attorno a cercare una giustificazione. Aveva indicato la porta di casa e afferrato la chiave nella toppa: «Avevo scordato di chiudere».

Diede tre giri ed estrasse la piccola chiave per appoggiarla sul battente in alto, come sempre facevano chissà perché. Mi augurò la buona notte guardando in basso e i suoi passi pantofolati si lamentarono a risalire le scale. Mi ci vollero ore a chiudere occhio, come se quelle musiche avessero continuato a suonarmi nei fili delle vene fino a scaricarmi le batterie.

Capitolo #4

La vigilia della partita. il campanello aveva suonato con la voce di Manu che doveva parlarmi. Nonna era corsa di sopra col fiatone proponendomi d’incontrarlo tramite l’uscio, le trecce antimosca come sbarre virtuali della mia prigione.

«Ho spaccato mezza camera, ma poi mi hanno perdonato, Boiamondo», l’erremoscia trillava pedante: «Dopo aver sentito la psicologa, hanno deciso di lasciarmi uscire. E vuoi sapere la cosa migliore? Ce l’abbiamo fatta, Riccio: tra poco andiamo al mercato a comprare una vera maglietta».

La felicità gli rideva in faccia ma io non lo assecondavo. La storia delle magliette li pareva lontanissima.

«Vieni con noi, Riccio?»

Lo rabbuiai dicendo che non potevo e se ne andò girandosi un ultima volta per darmi un’ora di tempo.

«Nel caso ti liberi!», sorrise.

Fu sufficiente. Ascoltavo le voci dei nonni bisbiglianti quando mi tuonarono di raggiungerli in cucina. Nonno mi camminò incontro col braccio teso minaccioso.

«Nipote, se c’è una cosa di cui puoi star certo, è che a casa mia gli scioperi la vincono».

Lo guardavo stringermi la mano, l’aura da generale non aveva nulla del vecchio sdentato incrociato la notte prima: «Adesso fai una bella colazione e poi corri a prepararti. E non una parola con tuo padre».

Stava già uscendo quando si fermò alla soglia e mi guardò stranito.

«Che diamine è la storia delle magliette da calciatore?»

Con la bocca piena di focaccia gli raccontai della partita e della spedizione al mercato senza far cenni sulla ragazza. Non dimenticherò mai il modo in cui scosse la testa e parlò, la voce rotta da una rabbia che non capivo: «Calciatori? Che hanno fatto per meritarsi che i ragazzi indossino le loro magliette? Hanno fatto la guerra o la resistenza?» Aveva alzato la mano a puntarmi anche se il suo indice sbagliava mira per quanto era storto. L’altra si agitava tirandosi i vestiti sul petto come avesse caldo: «Dovresti portare i miei vestiti, prima di andare a comprare i loro».

Era uscito ma l’eco delle sue bestemmie risuonava fin dentro.

«Non dargli retta», mi aveva sorriso nonna, allungandomi le banconote arrotolate dentro il palmo chiuso. Le afferrai la mano e poi mi arrampicai ad abbracciare il suo mastodontico corpo sudato.

Quando arrivai al campetto l’indomani, il sole scintillava come una lama affilata. Mi avvicinai alla recinzione e ogni passo pesava dello sguardo incuriosito dei presenti. Avevo riconosciuto la nuca di lei ma avevo smesso di guardarla appena si era voltata. Era stato Sammiboy a venirmi incontro aggrappandosi alla ringhiera che ci separava, le sue unghie affilate come a graffiarmi: «Come ti sei vestito, Riccio… sembri tuo nonno!»

Gli altri sghignazzavano, non aveva tutti i torti.

«In effetti, questo gilet è suo».

La sua faccia equina si era distorta in una strana smorfia. Era stato alcuni secondi con la mandibola piegata prima di rispondere: «Pensi di giocare così?»

Avevo osservato il campetto e i miei occhi si erano attardati su Manu che palleggiava infagottato nella maglietta nuova: «No, Sammiboy… » avevo frugato più del necessario nella sacca, prima che le mie mani lo estraessero: «Ho di meglio da fare che rincorrere una palla».

Mi ero voltato resistendo alla tentazione di godermi la sua faccia. Avevo srotolato i fili del walkman nuovo, li avevo cacciati nelle orecchie e mi ero seduto sulla panchina di legno scrostato accanto a quella di lei. Sapevo che mi stava guardando, o almeno lo speravo con tutto me stesso. Avevo finto di rilassarmi contro le travi dello schienale durissimo e schiacciato PLAY con la stessa forza con cui premevo gli occhi. La voce ferita del cantante aveva preso a rimbombare nelle orecchie coprendo pallonate e urla lontane. A occhi chiusi osservavo la tela uniforme arrossata dal sole battente sulle palpebre, finché il campo visivo si scurì come se un corpo fosse pronto a fronteggiarmi.

Era lei. Resistetti alla tentazione di aprirli malgrado le palpebre mi vibrassero. Quando mi levò un auricolare fu come se staccasse la spina: la musica si fece lieve e i miei occhi si aprirono. La prima cosa che vidi fu la sua sagoma scura stagliarsi contro un cielo chiarissimo dove un piccolo angolo era occupato dalla Roccia. Quando poco a poco i suoi tratti mi si disegnarono sulla retina, devo dire che i miei occhi provarono delusione. L’avevo vista una sola volta da lontano e l’immagine che mi ero creato era di una perfezione inesistente. Sorrideva e le sue labbra si muovevano mentre osservavo il viso che non combaciava alla mia idea. Era più largo di quello che pensavo e gli occhi, leggermente troppo distanti, le davano un’espressione diversa da qualsiasi cosa avessi mai visto. Mi ci vollero dieci secondi almeno, per trovarla comunque bellissima.

«Posso ascoltare con te?»

Si sedette accanto e indossò l’auricolare a creare un collegamento tra i nostri corpi in cui il fluido della musica scorreva. Non mossi un muscolo per i trenta minuti del lato A, più rigido della panchina di legno scrostato. Quando il nastro scattò, lei mi stava guardando. La sua bocca si arricciava mentre la sua mano si picchiava la coscia: «Sembri scomodo. Vuoi appoggiarti?»

Ubbidii senza pronunciare sillaba. Sentii la consistenza della gamba sotto la nuca e sperai di poterci stare almeno tanto tempo quanto ne avevo trascorso sul cuscino nella settimana di sciopero. I miei occhi erano serrati ma le narici si allargavano a catturare qualsiasi odore provenisse da quel suo tesoro a cui non ero mai stato tanto vicino. Pregavo che le estremità dei miei capelli a riccio prendessero la sensibilità delle dita per accarezzare le pieghe dei pantaloncini in cui si intrufolavano. Mi sembrava che lì davanti a tutti, nell’insignificante campetto di un paese inesistente sulle carte, stesse accadendo proprio a me la cosa più proibita. Aprii gli occhi emozionandomi nel vedere il suo mento contro l’azzurro cielo. Si piegò a guardarmi.

«Ci vieni al bar stasera?»

Mi sorrideva e i suoi occhi vagavano sul mio viso neanche fosse un pianeta da esplorare.

«Penso… penso di sì».

«Affare fatto», disse, e la sua mano mi affondò nei capelli.

Attesi ore in camera, le stelle splendenti nel blu, finché non udii silenzio. Mi nebulizzai un tubetto di deodorante addosso e scesi le scale senza poggiare i talloni. Nessuna parola bisbigliava dalla camera dei nonni e questo mi sollevò. Solo quando raggiunsi la cucina mi resi conto della lama di luce che ne tagliava lo stipite. Riconobbi la voce del nonno e, avvicinandomi alla porta accostata, realizzai con chi stava parlando. Era seduto verso la TV spenta, il bottiglione accanto svettava sul tavolo e il filo del telefono era teso a collegare la consolle al suo orecchio. Ansimava nella cornetta. «E le mutande, di che colore le hai?»

In un attimo mi furono chiari i suoi dialoghi con nonna delle notti prima.

Fuggii la vista della schiena gobba come statua pendente e raggiunsi l’uscita. Abbassai la maniglia con tutta la delicatezza di cui ero capace, tirai per aprire e l’orrore mi invase nel trovarla inchiavata. Senza riflettere, i miei arti si mossero come zampe di ragno; percepii le dita sfiorare la chiave nascosta sopra ma il mio piede sulla maniglia scivolò rovinandomi a terra.

La lama della cucina si aprì a ventaglio sputando fuori la sagoma del nonno. Aveva gli occhi spalancati e il suo corpo era gigante e vecchio.

«Torna a letto o domani lo dico a tuo padre».

Con quello che era successo, avevo scordato che l’indomani sarebbe arrivato lui, e il ricordo non mi rallegrò. Mi rialzai e i miei occhi si sforzarono di mettersi concentrici alle pupille del nonno, sopportandone la severità e quel che di lui sapevano: «No. Stasera non torno a letto e tu non dici niente, se non vuoi che anche io dica».

Non feci in tempo a gustare il rumore della chiave nella toppa che il mio viso già si immergeva nell’aria fredda notturna. Le sorrisi e lasciai che le dita del vento mi scompigliassero i capelli.

Al risveglio l’indomani sentivo solo l’estasi montare con le folate di ricordi del suo sorriso che si spalancava vedendomi entrare nel bar. La luce abbagliante mi riscosse molto meno della voce di papà. Percorsi gli scalini al passo di condannato e sbucai in cucina che ancora salutava i nonni. Si voltò a guardarmi e i suoi occhi restarono severi, mentre io torturavo i miei col pugno fingendo di esser mezzo addormentato.

«Hai accettato la punizione da uomo. Sono fiero di te». Sorrise e spalancò le braccia: «È finito il tuo sciopero?»

Mi avvicinai lento appoggiandogli la testa addosso, l’odore del suo dopobarba a iniettarmi la città nelle narici. Alzai lo sguardo sui nonni e riconobbi la nostra complicità. Annuii e risi a crepapelle senza dargli spiegazioni.

Il pranzo avanzava allegro come fossimo tornati indietro a una delle dodici estati passate. Dopo essersi versato da bere, nonno aveva riempito il mio bicchiere prima di passare il bottiglione a papà. Non mi guardava ma i suoi occhi mi parlavano orgogliosi. Avevo i denti annaspanti nel vino quando il dannato telefono prese a squillare.

Fu nonna a rispondere lasciando che la voce della SIP aleggiasse per la stanza. Mentre denunciava il ripetersi delle chiamate notturne, la rabbia di papà mi guardava. Nonno, invece, non alzava gli occhi dal grembo.

Papà mi strappò il bicchiere dalle mani e lo sbatté sul tavolo incurante di sporcare la tovaglia. «Vuoi farmi spendere altri soldi?»

In quel momento nonno si alzò, la voce bassa quanto gli occhi: «Non devi prendertela con lui».

Non penso avrei mai trovato il coraggio d’intervenire se nonno non avesse alzato gli occhi ad accarezzare sua moglie. Ma lui lo fece e così io lo interruppi sbraitando contro mio padre.

«Certo che voglio farti spendere soldi! E ne dovrai sborsare sempre di più, se mi obbligherai a cercare per telefono quello che dovrei vivere davvero!»

Corsi via.

Non ricordo dove andai.

So solo, solido come la Roccia che mi guardava, quello che successe in cucina. Nonna si disegnò una croce addosso e indicò con l’altra mano suo marito.

«È proprio come lui…», scosse la testa: «Ha davvero “il vino cattivo”».

Siamo ex alunni dello scrittore Galligani, alcuni di noi hanno o, avevano nonni che bevono “il vino buono” e nonne che cucinano prelibatezze il racconto è molto verisimile e realistico perché i sentimenti di RIccio sono quelli tipici di un adolescente che pensa solo a se stesso e non si rende delle cause delle proprie azioni. I nonni sono FANTASTICI quando tentano in mille modi di mitigare la punizione che il padre ha dato al figlio. Aspettiamo con ansia di leggere il proseguimento del racconto. Grazie Prof e buona Pasqua

È stupenda questa interazione qui, vi ringraziamo molto.

Un mini dialogo da cui si percepiscono un affetto e un lavoro fatto assieme straordinari.

Redazione di Malgrado le mosche

“Teenage angst has paid off well

Now I’m bored and old

Self-appointed judges judge

More than they have sold”