di Giulio Iovine

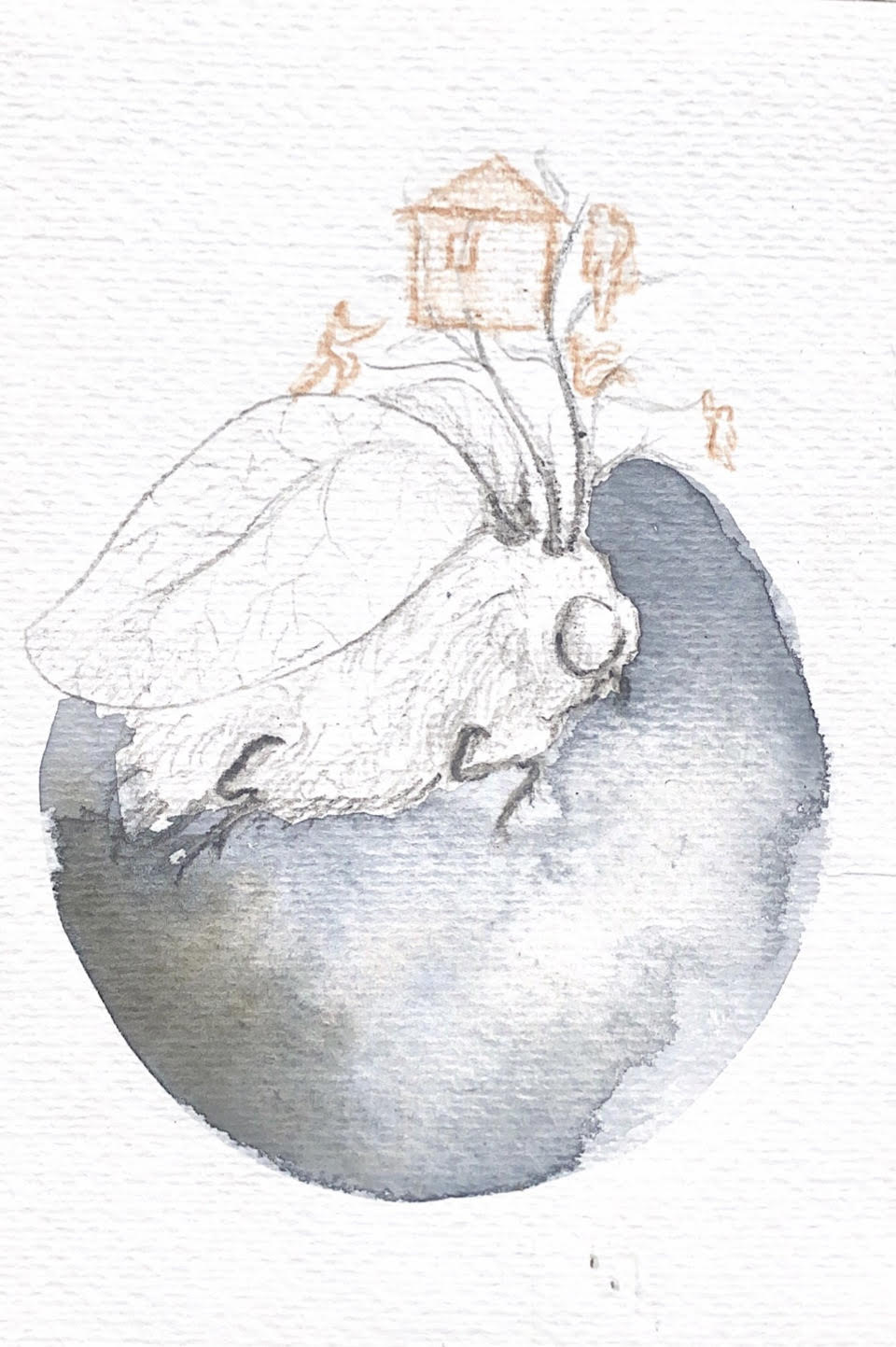

Copertina di Simon Luca Katalin

Velut Luna – statu uariabilis

…

Egestatem, potestatem dissoluit ut glaciem

Ricordo quegli anni, come la protagonista del Giro di vite di James, come una serie di voli e di cadute, un’altalena d’impulsi corretti e sbagliati. Poi su tutti noi – me compreso – calò un sipario d’indifferenza, e ci adattammo alla nuova situazione.

A pensarci bene, credo che Aloisio – il mio amico più caro, nonché il nostro medico di famiglia – avesse previsto tutto con un certo anticipo. Era un astronomo dilettante e aveva sempre il telescopio puntato verso la Luna; tutte le sere la osservava sul suo terrazzo. Qualche settimana prima che iniziasse il Regno (il Regno della Luna, intendo dire: ormai lo chiamiamo così) ricordo che già mi confidava di avere notato alcuni fenomeni strani. A volte la Luna gli sembrava più grande del previsto, altre volte la sua superficie cambiava di aspetto troppo rapidamente; ora c’erano crateri, ora terreno liscio; e i suoi confini tondi pulsavano e gemevano. Questi fenomeni poi diventarono visibili a tutti – e contemporaneamente ce li sentimmo addosso, perché i nostri stomaci, i polmoni, i cuori e gli intestini cominciarono ad avere dolori e contrazioni, spasmi che duravano ore. Una notte la Luna impazzì del tutto, e dette inizio al suo Regno, che dura tuttora.

Imparammo ben presto che il Regno si manifestava di preferenza con il plenilunio. Per due notti al mese la Luna diventava grande cinque, sei, sette volte di più – sembrava caderci addosso. I palazzi si scioglievano, i fiumi straripavano, l’elettricità ci abbandonava, gli elementi radioattivi diventavano inerti, i vecchi impazzivano. Un sottobosco malevolo e florido spaccava l’asfalto e germogliava per le strade. Mucchi e mucchi di uova strabordavano dai tombini divelti delle fogne, e si aprivano dando alla luce creature che faticavamo a definire. Passato il plenilunio cercavamo di reprimere e sfasciare tutto, e il plenilunio successivo tutto tornava più violento di prima. Dall’ultima generazione di uova uscirono uno dopo l’altro i dragoni.

Li chiamiamo così (sono tuttora in giro) per mancanza di un nome migliore: ma ricordano solo alla lontana i draghi dei miti e delle leggende. Sono una cosa clownesca che somiglia vagamente a un dinosauro carnivoro. Vanno su due zampe da giovani e su quattro da vecchi, volano se gli va e se c’è abbastanza idrogeno in una sacca che hanno tra stomaco e cuore; mangiano con tre file di denti, in due mandibole impiccione che tendono a infilare in ogni buco che trovano. Alcuni hanno le squame, altri le piume. Non è facile per niente ammazzarli – e comunque, quando iniziarono a scorrazzare per il mondo, a ogni plenilunio uscivano dalle fogne altre uova, senza dire che queste bestiacce a loro volta copulavano e deponevano decine e decine di uova lisce su nidi di erba secca, simili a quelli dei cigni. Insomma fummo sommersi nel giro di pochi mesi. E perdemmo molti amici e familiari prima di imparare a difenderci da loro. Io persi i miei genitori e Lucio, il ragazzo che amavo. Probabilmente per impedire al dolore di prendere possesso di me, lo chiusi dentro una scatola e concentrai tutte le energie che avevo sull’ultimo rimasto della mia famiglia, mio fratello Gabriele, che quando iniziò il Regno aveva solo tre anni.

Andammo ad abitare, insieme ad Aloisio e alle sue figlie Serena e Miranda, nella sagrestia della vecchia chiesa dove facevamo catechismo da piccoli. L’ingresso era dentro ad un cortile interno, dove i dragoni non riuscivano ad entrare. Trasformammo il giardino e il campetto da calcio in un orto, mettemmo su un allevamento di oche, e ci mettemmo d’accordo con altri sopravvissuti della città per aiutarci a vicenda a campare.

Aloisio continuava a fare il medico, e riceveva i pazienti nel suo studio; ogni tanto andava nei sotterranei dell’ospedale, dove si continuavano a ricoverare e curare pazienti – dopo qualche anno, quando riuscimmo a riavere l’elettricità, anche ad operarli. Io da commercialista che ero diventai un raccoglitore; così fu per Serena. Facevamo a turno; uno usciva, l’altro badava a Gabri e Miranda, e poi ci invertivamo. Per uscire mi mettevo addosso una specie di sozzo saio impermeabile di colore scuro, e via per le strade, tenendosi sottovento. I dragoni alla mattina sonnecchiavano. Se andavi nelle tane dei clan più feroci, dentro i palazzi del centro storico, trovavi ancora qualche carcassa mezza finita di elefanti o di ippopotami, o altri erbivori di stazza paragonabile. Tagliavo qualche fetta di carne, stando attendo a non farmi notare dalla matriarca che dormiva a pochi metri da me, o dai pulcini che giocavano col cibo. Poi girovagavo per le colline, pescavo frutta, uova di quaglia o di gallina se ne trovavo, nocciole, ghiande, castagne. Sulle colline viveva ancora qualcuno e facevamo baratti: loro avevano noci, io uova d’oca, eccetera. Qualche volta saltava fuori un libro. Quelli ce li passavamo sempre volentieri. Forse per alzare un po’ le endorfine, perché eravamo tutti depressi, poteva capitare che – quando ci s’incontrava tra gruppi di persone – qualcuno ti prendesse per mano e ti ficcasse la lingua in gola (se ci stavi). Nel Regno della Luna non ci odiavamo più tra esseri umani. Come molte altre nostre cose, non aveva più senso.

Gabriele intanto cresceva. Con Miranda, praticamente sua coetanea, erano come due fratelli. Per mancanza di spazio ci toccava farli dormire nella stessa cameretta, ma non protestarono mai, e così raccontavamo solo una storia della buonanotte anziché due. Serena, che era psicologa, riallacciò i contatti con una sua ex collega e insieme misero su una scuola elementare in sagrestia. Ci venivano tutti i bambini del quartiere. Se aggiungete anche il codazzo di pazienti di Aloisio, casa nostra era sempre molto affollata. Se ne accorsero i dragoni, che ogni tanto comparivano sulla strada della chiesa correndo a bocca spalancata, sperando di pescare qualcuno in fila. Ma ormai ci eravamo fatti furbi e ognuno si portava la bomba a mano, il mitra o lo spray urticante. O li facevamo entrare in chiesa, e il dragone sbatteva il grugno sul portone chiuso.

Col plenilunio nessuno usciva. Sarebbe stato un suicidio. La Luna si ingrossava, sudava, mandava fulmini, come se fosse incazzata con noi. Il suo Regno, che copriva tutta la Terra, forse non le bastava. Una notte dalle fogne vennero a galla milioni di uova di ragno. Ne uscirono tonnellate di Heteropoda maxima, il ragno gigante del Laos, e ricoprirono le strade. Il plenilunio dopo emersero dai fiumi miliardi di rane toro, che se la rifecero coi ragni e li decimarono. Decimarono anche quelle orribili scolopendre di sei plenilunii prima, che ci eravamo ridotti a mangiare noi perché erano le uniche fonti di proteine a disposizione. Il plenilunio dopo, una mandria di rinoceronti prese possesso dei campi intorno alla città. Avevano il corno corto, ma comunque non si facevano pregare per inseguirti se ti avvicinavi troppo. Anche il clima era cambiato, ormai era caldo e umido, e forse per questo al plenilunio dopo fummo invasi dalle giraffe. E infine da un esercito di rettili alati e col pelo, simili agli pterosauri – i più grossi contavano quindici metri di apertura alare da punta a punta ed erano più alti delle giraffe, che alla bisogna si mangiavano. Ormai era tutto così, non c’era più un senso nel Regno della Luna. Decideva lei, e noi ci adeguavamo. Buona grazia che eravamo ancora lì.

Ma i dragoni, quelli non li schiodava nessuno. Mangiavano di tutto, compresi i ragni e le scolopendre, ed erano sempre di più, sempre di più. Li trovavamo arrampicati sulle pareti degli edifici, sulle antiche torri radiofoniche o televisive, sui tralicci nelle campagne, che ululavano alla luna con le mascelle spalancate e i denti che luccicavano nell’aria limpida della sera. Come t’infilavi in un boschetto, in quello che era stato un parco cittadino, trovavi una femmina che badava al suo nido e minacciava di mangiarti. Maschi con legioni di pulcini al séguito camminavano con coda e culo drittissimi in giro per la città. Prima di dormire, girovagando per l’orto a controllare che tutto fosse a posto, mi voltavo verso nord, e vedevo un traliccio solitario, che era lì da quando ero bambino, e ancora lampeggiava di luci rosse nell’aria grigia, per avvertire aeroplani che non volavano più da decenni. Era coperto di dragoni, pigramente assiepati sui ferri come gatti su un divano.

«Mimi, mi chiedeva Gabri ogni tanto», mi chiamo Emanuele, Mimi è come mi chiama lui, «possiamo prendere un pulcino di drago e tenerlo con noi?»

«Tu sei completamente uscito di testa».

«Per favore, Mimi».

«No. Non si addomesticano quelle robe lì. Ti si magnano appena compiono sei mesi».

«Serena dice che se li cresci tu tipo da quando sono usciti dal nido non succede niente. Dice che si chiama imprinting».

«Facciamo che dico io due paroline a Serena, sì?»

«Uffa, Mimi».

Finimmo per prendere per lui e Miranda un rinocerontino orfano di mamma che ancora prendeva il latte. Crebbe insieme a noi. Dovetti recintare l’orto, demolire un pezzo dell’oratorio e fare una stalla apposta per lui, perché litigava con le oche. Madonna quanto magnava. Ma era utile quando dovevi uscire in giro, era incazzoso e ti proteggeva come se fossi la sua mamma. Miranda volle chiamarlo Lillo. Dovemmo impedire a lei e Gabriele di portarselo a dormire in camera. Ma il problema, più che il rinoceronte, era tenere a bada Gabriele che mi cresceva ogni giorno di più. A dieci anni era un tornado.

«Guarda Mimi, un uovo di struzzo!»

«Riportalo subito dove l’hai trovato»

(Ma la signora struzza era già addosso a me a coprirmi di beccate.)

«Ehi Mimi, guarda che cosa ho preso per Miranda – un dente di drago, l’ho staccato proprio dalla bocca».

«…era morto, vero?»

«No, dormiva. Ma sono stato bravissimo e non se n’è accorto».

«…non se n’è accorto?»

«Ok, forse si è svegliato e mi ha inseguito. Per un po’. Ma l’ho seminato».

«Mimi, quanto pesa una montagna?»

«Ma che cazzo ne so».

«Serena dice che le parolacce non si dicono».

Non tardò poi ad accorgersi che Aloisio di tanto intanto aiutava Licciardi in sala operatoria.

«Mimi, posso aiutare zio Aloisio a pulire i ferri all’ospedale?»

«Lascia in pace zio Aloisio».

«Ma stai tranquillo, Emanuele», mi ammoniva Aloisio «non mi dà nessun fastidio. Anzi, se gli dai il permesso, sarebbe un vero aiuto per me».

«Oh, tu da che parte stai?»

«Bisogna che lo lasci respirare, quel bambino», mi sussurrò all’orecchio Serena.

«Eh?»

Serena mi passò una mano sulla guancia.

«Lascialo crescere tranquillo. Non gli mettere ansie. Soprattutto non dare via del tuo».

«In che senso?»

«Hai lavorato tanto in questi anni. Questo te lo riconosciamo tutti. E per sopravvivere hai messo un sacco di problemi in una scatola, cercando di rimuoverli. Ma crescere tuo fratello non è una scusa per non stare bene tu».

Rimasi congelato a quelle parole fino all’ora di cena.

«Gabriele è sveglio», mi disse poi Aloisio mentre fumavamo la pipa nel cortile. «Chissà se un giorno diventerà un medico. Ha una fissazione per tutto quello che riguarda il mio lavoro. L’altroieri dopo la scuola ho dovuto spiegargli com’è fatto in dettaglio un fegato, sennò non mi lasciava andare a pranzo».

«Non lo sapevo. Domani lo cazzio».

«Ma no, Emanuele. Datti pace».

«Non voglio che mi muoia tra le braccia o rompa le scatole a voi».

«Sì, ecco, non sono proprio la stessa cosa».

Qualche anno dopo arrivò un plenilunio strano. Non vedemmo in giro animali nuovi. Ma mi svegliai nel pieno della notte con un dolore atroce al basso ventre, come se mi avessero attorcigliato del filo di ferro attorno a stomaco e intestino e mi stessero lentamente eviscerando. Mugolai rigirandomi sotto le coperte. Ad un certo punto il dolore parve calmarsi e scappai in bagno, aspettandomi indicibili orrori da un’uscita o dall’altra – ma tutto rimase asciutto.

Però qualcuno si muoveva al piano di sotto, in soggiorno.

Oh cristo, pensai – qualche bestiaccia è riuscita a entrare. Afferrai la pistola che avevo sotto il cuscino e corsi giù per scale, puntandola contro qualcosa che urlò e si scansò. Mi bloccai sull’ultimo gradino, sempre a pistola spianata. Erano Gabriele e una ragazzina più o meno della sua età, seminudi sul divano.

«Mimi, ma ti sei ammattito? Spari a me e a Beatrice?»

«E che ne so io che eravate voi due. Magari era un ragno».

«Ma quando mai, Mimi. Non c’è nessun intruso in casa. A quest’ora, poi».

«Quindi ci siete solo voi due qui sotto?», chiesi.

«Ma certo, siamo soli. O meglio, lo eravamo», rispose Gabriele con un pizzico di astio.

«Non potevate andare in camera tua?»

«…pronto? Dormo con Miranda da quando ho tre anni? E poi stasera fa un pigiama party con le sue amiche», rispose lui rimettendosi i pantaloni. «Mica potevo buttarle fuori».

«Non ho il piacere di conoscere la signorina», replicai.

«Magari metti giù la pistola e te la presento?»

Mi arresi. La ragazza, buttatasi addosso un telo, venne a piedi nudi verso di me e mi porse la mano. Era bionda, aveva un bel viso pulito e un sorriso luminoso.

«Buonasera, signor Clerici. Sono Beatrice».

«Stiamo insieme da lunedì scorso», annunciò Gabriele.

Strinsi meccanicamente la mano di Beatrice. Mi tornò quel dolore atroce al basso ventre e mi portai la mano alla pancia, con una smorfia di dolore.

«Va tutto bene, signor Clerici?», chiese Beatrice.

«Chiamami Emanuele. C’è del gelato in frigo», gorgogliai in preda alla sofferenza, e corsi a chiudermi in camera.

La mattina dopo presi da parte Serena e Aloisio.

«Voi sapevate…?»

«No», disse lui.

«Io sospettavo che si piacessero», disse lei. «Ma non sapevo se avrebbero concluso. E mi fa piacere che stiano insieme. Lei è tosta. Può insegnargli molte cose».

«Ma qui stiamo impazzendo tutti», esclamai. «Gabri ha quattordici anni».

«E quindi?»

«È troppo giovane».

«Tu ti ricordi, vero, com’erano gli adolescenti prima che venisse il Regno della Luna?»

«Non fare il liberale con me, Aloisio. Erano altri tempi. E si valuta caso per caso. Gabriele è ancora un bambino».

«Ma nemmeno per idea. Ha quattordici anni. È un ragazzo nel pieno della sua crescita».

«E se posso permettermi, molto maturo per la sua età», aggiunse Serena. «Non lo dico solo perché l’ho visto crescere. Lo dice anche Miranda».

Cominciai a girare in tondo per la cucina con le mani nei capelli.

«Ma è inconcepibile. Così presto. Era un bambino ieri, lo tenevo in braccio, ma questa da dove salta fuori, lo avrà traumatizzato. Magari è pure innamorato e questa gli farà il cuore a pezzi perché ne ha altri cinque, che ne sappiamo. E se resta incinta…?»

«Magari pure Gabriele ne ha altre cinque», replicò Serena.

«E sa benissimo come usare i contraccettivi. Gliel’ho spiegato duemila volte, a lui e a tutti i suoi amici», aggiunse Aloisio.

«È troppo presto», risposi io con rabbia. «Troppo presto per amore, sesso e quant’altro».

Serena e Aloisio si scambiarono uno sguardo. Poi Serena, obbedendo a un’invisibile intesa, lasciò la cucina e si chiuse dietro la porta. Aloisio venne vicino a me e mi mise una mano sulla spalla. Aveva qualche anno più di me e quando sorrideva mi ricordava mio padre.

«Fuori dei denti…?»

«Certo».

«Siamo un po’ invidiosi, Emanuele?»

Lo guardai allibito.

«Eh…?»

«Ti conosco da sempre. Non sei mai stato un bacchettone. E sai benissimo quanto è maturo e sveglio tuo fratello. Il problema non è lui, vero?»

Non risposi.

«Da quanto tempo», proseguì Aloisio «non incontri qualcuno di interessante?»

Ci pensai su.

«Anni e anni. Non credo di averlo nemmeno cercato. Ho così poco tempo. E poi la civiltà umana è collassata».

«È solo cambiata», replicò Aloisio. «Siamo qui, siamo ancora noi. Solo, siamo nel Regno della Luna. Tuttavia ti devo dare ragione: per molti anni dopo l’inizio del Regno c’è stato poco tempo per pensare a certe cose. Però ormai ci stiamo abituando. Gabriele ha trovato tutto lo spazio mentale e fisico per aprirsi all’altro sesso. Anche grazie a te, che lo hai cresciuto e amato e lo hai reso l’uomo che diventerà. Ma non è ora di pensare un po’ a te stesso, Emanuele?»

Non risposi.

«Ci sono tante cose che secondo me devi ancora affrontare per bene», continuò lui. «I tuoi genitori, Lucio, la loro perdita non è una bazzecola. Molti di noi hanno questa sofferenza in cuore. Datti tempo per affrontarla, Emanuele. Prenditi cura di te».

Me ne andai senza rispondere, sbattendo la porta.

Provai a tener fuori quella conversazione dalla mia testa per giorni. Mi sfinii a camminare fino a fuori città, per raccogliere cose inutili o che avevamo già. Il tempo libero lo passai nuotando – la vecchia piscina comunale si era trasferita sottoterra, dove dava meno nell’occhio. Una sera, dopo due ore di vasca e una doccia bollente, mi sentivo così rincoglionito che invece di tornare a casa, tirai dritto davanti al portone della chiesa, infilandomi – sempre sottovento – in una scala che dal marciapiede scendeva fino a una porticina di legno. Entrai.

Ribadisco: dovevo essere un bel po’ rincoglionito per non essermi reso conto che stavo entrando in uno dei primi locali notturni del quartiere – i primi da quando c’era il Regno della Luna, s’intende. O forse in quel momento di rilassatezza estrema il mio cervello ne aveva approfittato per farmi fare qualcosa che altrimenti non avrei fatto. La mano destra non sappia cosa fa la sinistra. Insomma era un locale notturno, una cosa innocua e piacevole, luce opaca, odore di legno, il barista che puliva un boccale e una decina di clienti seduti ai tavoli a bere e ridere. In sottofondo, jazz atmosferico. Attaccati alle pareti, poster su cosa fare se incontri un drago (ormai sono in tutte le case). È carino, ho pensato. Poi ho ordinato una birra e mi sono seduto da solo a un tavolo a meditare.

Mi ha raggiunto questo tizio alto, i capelli color cenere sotto una coppola di tweed – sostenendo che guidava il camion di città in città e che era sicuro di avermi visto a un centro di baratto sulle colline. Mi sono sforzato di pensare a dove potevamo esserci già incontrati, fissando i suoi occhi verdi, e mentre frugavo nei ricordi quello si era già seduto, offrendomi una seconda birra. La conversazione è andata avanti con io che davo risposte a caso e sentivo un riscaldo continuo nel basso ventre (sarebbe stato plenilunio ancora per una notte), ma stavolta non così doloroso. Il camionista a un certo punto deve avere deciso che bastava così, mi ha preso per mano e mi ha delicatamente condotto in una stanza al piano di sopra, dove ho fatto in tempo a notare il letto a due piazze prima di lasciarmici cadere sopra.

«Ti senti bene?», mi ha chiesto lui, spogliandosi.

«Fai quello che ti pare, a mezzanotte devo essere a casa».

Si è avvicinato, già nudo.

«Ma non così», mi ha rimproverato.

«Così come?»

«Così, senz’anima, scopami e poi vattene. Che siamo, pompette? Emanuele, bisogna che ce la godiamo insieme».

«Come fai a sapere come mi chiamo…?»

«Me lo hai detto quando ci siamo presentati».

«Ah».

«Ti ricordi come mi chiamo io?»

Silenzio.

«Ehm. Scusa, è da un po’ che non faccio queste cose».

Si chiamava Gildo e, va detto a suo onore, sapeva davvero come metterti a suo agio. Aveva un fiasco di limoncello, una roba delicata che faceva lui. Ce lo siamo bevuto, poi abbiamo fatto cosacce, poi parlato, poi di nuovo cosacce, poi parlato ancora più intensamente, con io che gli piangevo sul collo dicendo che mi mancavano la mia mamma e il mio papà, e lui che mi abbracciava e occasionalmente mi limonava, sai mai che mi facesse sentire meglio. Ero così fuso che dopo la terza copula gli ho detto persino di Lucio, che ci dovevamo sposare e poi è finito sotto una trave quando è crollata casa nostra e io ho ancora in testa ogni cristo di notte quell’espressione vuota, lui morto sotto il ferro, il filo di sangue dalla bocca aperta e gli occhi del cadavere, che a parte un po’ di sorpresa non ti dicono mai niente. Volevamo farcene una quarta, ma non mi sentivo bene – sono corso in bagno a vomitare – e lui il giorno dopo si doveva effettivamente svegliare presto, quindi ci siamo salutati con un bacio a stampo e mi sono incamminato verso casa, sempre rincoglionito ma di umore migliore.

Umore che purtroppo è andato a pallini nei giorni successivi. La pancia mi faceva malissimo. Quasi ogni sera avevo forti nausee e sensazioni di contorcimento ed emorragia. Non potei più nasconderlo ad Aloisio, che mi ordinò un completo controllo all’ospedale, con tanto di TAC ed ecografia. Convocò me e Gabriele nel suo studio il giorno dopo, analisi alla mano.

«Bene, penso che la situazione sia chiara», disse. «Tu stesso ormai te ne sarai reso conto».

«Quanto mi resta?», chiesi.

«Otto mesi», rispose Aloisio scartabellando i fogli. «Salvo complicazioni, chiaramente».

Gabriele mi prese per mano. Gliela strinsi.

«Mimi, ma sei matto? Mi muori così…?»

Aveva le lacrime agli occhi. Provai a razionalizzare.

«In otto mesi si fanno un sacco di cose, Gab. Sistemerò gli infissi in camera tua, così non avrai più freddo la notte. E poi dobbiamo parlare dei soldi che ci hanno lasciato mamma e papà, perché ovviamente tu…»

Ma cominciai a piangere anche io, a occhi chiusi e gonfi come cipolle, finché Gabriele non mi tirò per la manica della camicia e mi indicò Aloisio, che ci guardava perplesso.

«Uhm, ragazzi, scusate, mi rendo conto di non essermi spiegato bene. Non sei malato, Emanuele. Sei semplicemente incinto».

Silenzio.

«Aloisio, hai bevuto…?»

«Non tocco un goccio dall’inizio del Regno. Le lastre parlano chiaro. Hai un feto di un mese e qualcosa che galleggia nell’utero, ed è attaccato ad una placenta tramite cordone ombelicale. Tutto perfettamente normale, se non fosse che biologicamente non sei una femmina».

Mi misi la testa tra le mani. Gabriele non riuscì a dire niente se non un porcoddio a mezza voce, prolungato come un’eco in lontananza.

«Per come l’ho capita io, nella tua regione pelvica sta avvenendo da diversi mesi un… un riassetto, diciamo. Non hai perso nulla, i tuoi genitali maschili sono ancora lì e per quanto ne so, funzionano. Ma c’è qualcosa in più. Ora hai un utero, due tube di Falloppio, due ovaie e una cervice uterina che termina dritta nel tuo ano».

«Dio, ma che orrore».

«Non è la prima volta che la Luna fa questi scherzi. Ci sono casi documentati. Hai cominciato ad accusare sintomi un mese fa, no?»

«Sì. Col plenilunio».

«Ecco. Si tratta probabilmente di una mutazione genetica indotta dal plenilunio. Perché o come, non chiedermelo: nessuno lo sa. Niente ha senso nel Regno della Luna».

«Ma scusa, come ho fatto a rimanere… incinto?»

«Come succede di solito, con un rapporto sessuale non protetto. Mi raccontavi di quel camionista che hai conosciuto al bar, forse lui…?»

«Lui, per forza. Non ho avuto nessun altro incontro da allora».

Gabriele incrociò le braccia.

«Mimi, sei scemo. Mi dici sempre di usare il preservativo e guarda come sei messo ora».

«Lo abbiamo usato, specie di foruncolo. Tutte e tre le volte».

Poi mi morì in gola il respiro.

«Ok. La terza forse no. Ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo. Ma aveva le analisi a posto, giuro. Me le ha fatte vedere».

«Non ne dubito, e al momento tu non soffri di nessuna malattia sessualmente trasmissibile. Ma quella notte eri fertile, e hai concepito».

«Frate’, sei veramente scemo però. Dici tanto di me e Beatrice e ti fai infinocchiare dal primo che ti scopi una sera».

Mi sono alzato di scatto.

«Fila in camera tua e guai a te se ti sento ancora fare slut-shaming», ho gridato.

Gabriele, capita l’antifona, si è dileguato. Siamo rimasti io e Aloisio.

«Non capisco, ho mormorato».

«Mi rendo conto che è insensato», ha risposto lui «e difficile da accettare. Ma ti ripeto: quando la Luna si gonfia e suda col plenilunio, può succedere veramente di tutto. Non mi stupirei che altri maschi come te nei dintorni abbiano lo stesso problema. Ordinerò un controllo a tappeto nei prossimi giorni. Nel mentre, bè… sei incinto. Devi dirmi se vuoi portare a termine la gravidanza. E se sì, bisognerà che mettiamo su una terapia di appoggio. Ci vorranno vitamine e carne rossa, sei sempre stato anemico. Poi ci sarà il problema di dove farlo uscire, ma non è detto che le mutazioni indotte dalla Luna non stiano già preparando il tuo corpo per un parto naturale».

«Mi sta per spuntare la passera…?»

«Perché no. È tutto un’incognita».

Si alzò.

«In qualità di tuo medico, nonché di tuo amico, mi sento di dirti che andrà tutto bene, Ema. Soprattutto non è successo niente di brutto, o di irreparabile. È una cosa strana, ma può diventare una cosa bella».

Mi prese per mano; ricambiai la stretta.

«Ti dispiace se prendo un po’ d’aria?», chiesi.

Non rispose, ma mi aprì la porta, lasciandomi uscire nel cortile davanti all’ambulatorio.

Oltrepassai il giardino dove i bambini adesso giocavano a calcio, la porticina della scuola e quella di casa nostra, fino all’orto, dove il granturco ancora verde si alzava sopra la mia testa. Le oche facevano un gran baccano, chissà per quale motivo. Scorsi come al solito il grande traliccio all’orizzonte, e le luci rosse intermittenti nel pomeriggio nuvoloso e temporalesco. Mi portai una mano al ventre, e guardai con improvvisa inquietudine i dragoni aggrappati ai ferri del traliccio, le code che dondolavano sospese in aria, le grandi mandibole che si aprivano per sbadigliare, le piume arruffate perché si grattavano i fianchi con le zampe posteriori artigliate. Un odore inconsueto mi colpì e vomitai di brutto nel fosso lì accanto, a quattro zampe, e poi piansi, pensando che non c’era tempo per tutto questo, che mio fratello stava crescendo e ora stavo per avere un figlio e non ci sarebbe mai, mai stato tempo per pensare a me e alle persone che avevo perduto e a che senso avesse non dico il Regno della Luna, ma io che ci vivevo dentro, e cosa ne sarebbe stato di me e dei miei familiari e di mio figlio (mioddio!). Avevo appena iniziato a chiedermelo ed ecco che la mia vita diventava due vite, che dopo aver portato un figlio (si fa per dire) nell’adolescenza me ne capitava un altro neonato. Mi misi a sedere con la testa tra le mani, sperando che nessuno venisse a seccarmi, e piansi ancora lunghe e calde lacrime, cercando invano un senso in tutto quello che mi accadeva.

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?