ovvero, tra un po’ esce il nuovo libro di Gian Marco Griffi per Laurana Editore e siccome lui c’era agli albori di MLM, quando la rivista era solo “un sogno, un’utopia”, un umile germoglio pronto a diventare precisamente questa pianta, ora che esce il suo primo romanzo abbiamo detto e ja’, perché no, le interviste le abbiamo fatte, le recensioni pure, ci mancano i murales espressivi e i pezzi autofiction dell’autore su come ha scritto il libro. Purtroppo Gian Marco non è un gran ché con le bombolette spray e quindi eccoci qui.

Di questo romanzo parleremo a lungo, per cui conviene iniziare a farci amicizia.

Ferrovie del Messico esce 26 Maggio, ma sarà disponibile in anteprima al Salone di Torino presso lo stand di Laurana.

di Gian Marco Griffi

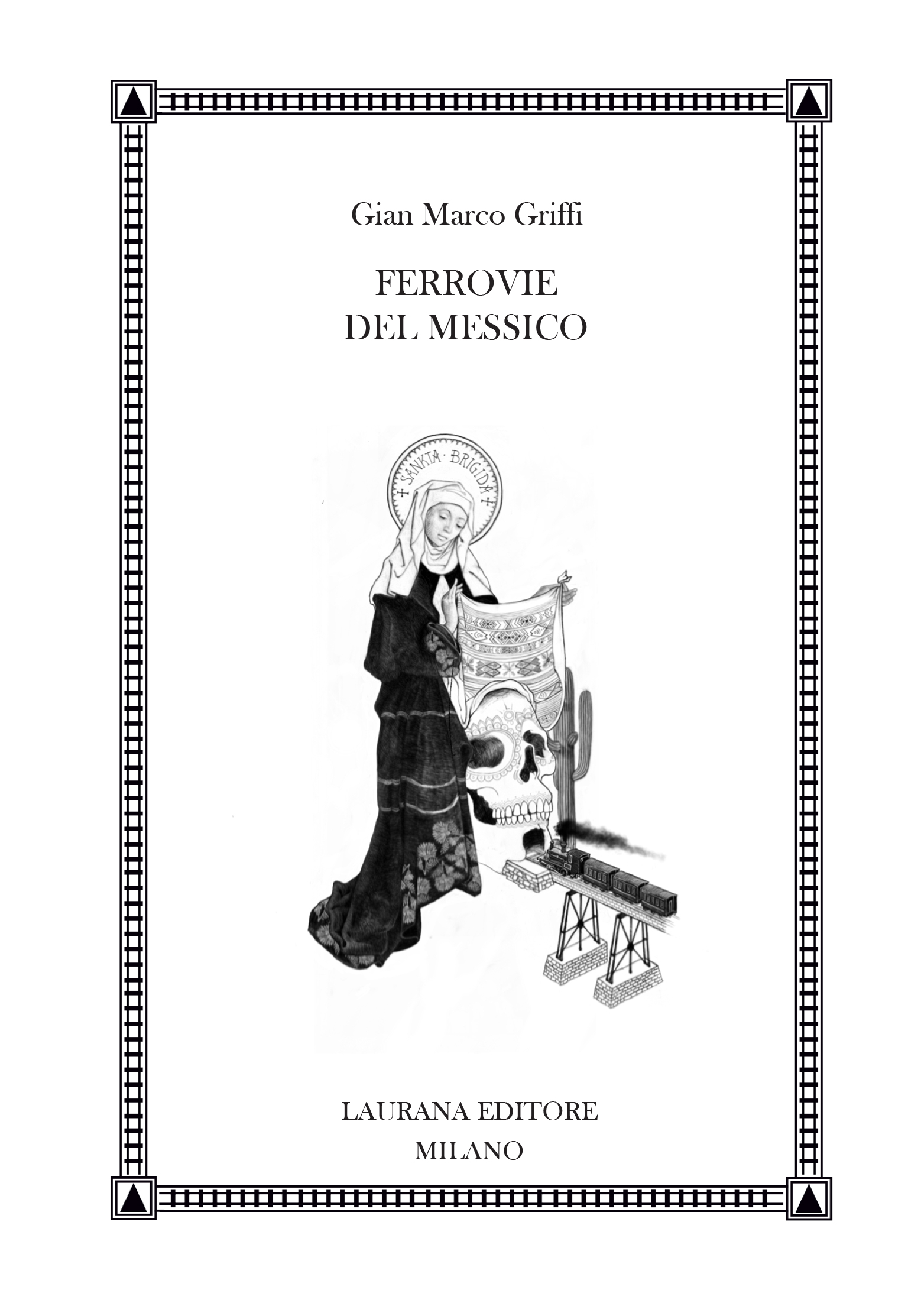

Copertina di Laurana Editore

J’ai tendu des cordes de clocher à clocher;

Arthur Verlaine

des guirlandes de fenêtre à fenêtre;

des chaines d’or d’étoile à étoile, et je danse.

I piloti sono uomini, e gli uomini sono figli del loro tempo.

Alain Prost

Lunedì, ore 8.30

Anche oggi non so cosa scrivere.

Mi sveglio, cammino a piedi nudi, prendo il caffè, esco sul balcone per fumare.

Mi guardo intorno: c’è il sole, ma il sole è l’ultima cosa che mi interessa, giacché io voglio scrivere un romanzo; lo voglio più di ogni altra cosa, più della pace nel mondo, più del Milan che torna a vincere la Coppa campioni, più di una notte con Charlize Theron, più di tutto. Solo che non ho idea di come fare, e, come se non bastasse, sto patendo un totale prosciugamento della mia immaginazione.

Eppure le premesse ci sarebbero.

L’ambientazione ce l’ho: tre sere fa su Rai Storia passavano un documentario sulla Repubblica Sociale Italiana. Andata, ho pensato. Ambienterò il mio romanzo ad Asti, nel 1944.

Qualche personaggio ce l’ho: due becchini (una cosa che ho sempre saputo, fin da quando ho iniziato a scrivere da bambino, è che se avessi scritto un romanzo, di qualunque genere, ci avrei ficcato dentro due becchini); un inservibile marcantonio samoano emigrato ad Asti; un soldato della Guardia nazionale repubblicana senza nome ma col mal di denti; una giovane ragazza benestante figlia di fascisti e un po’ matta di nome Tilde; un operaio di nome Steno, fidanzato di Tilde.

Qualche ideuccia campata in aria ce l’ho: so che qualcuno proverà forzatamente a curare Tilde, rovinandole la vita, so che Steno farà di tutto per restituirle la perduta follia (so anche che nuoterà moltissimo, e che sarà una via di mezzo tra il nuotatore di Cheever e il paladino Astolfo che va sulla luna in groppa a un ippogrifo per recuperare il senno di Orlando), qualche capitolo l’ho già scritto e – nell’incapacità di costruire il romanzo – l’ho dato a riviste, o l’ho pubblicato come racconto nella mia raccolta di racconti, ma per il resto niente di niente.

Eppure il niente non è contemplato, io devo scrivere un romanzo.

Un paio di mesi fa mi ha chiamato Giulio Mozzi, annunciandomi l’intenzione di pubblicare un mio libro nella sua nuova collana, e io voglio consegnargli un romanzo a tutti i costi.

Rientro in casa, in televisione qualcuno dice «immaginate di stare sotto alla pioggia», e io non riesco neppure a immaginare di stare sotto alla pioggia; non riesco a immaginare la sensazione di bagnato, il profumo dell’aria quando piove, il rumore delle gocce quando si abbattono sull’asfalto. Semplicemente, non riesco a immaginare.

Ore 8.57

Guardavo il vicolo dietro casa mia: sarà lungo settantacinque metri, e non succede mai niente.

Forse saranno novanta metri, non settantacinque.

Mi è venuta voglia di misurarlo; certe informazioni vanno riportate con accuratezza o meglio non riportarle affatto.

Faccio per uscire, poi ci ripenso.

Tutto sommato credo che non valga la pena di misurare uno stupido vicolo. Specialmente oggi che devo trovare l’idea per scrivere il mio romanzo.

Ore 9.03

In casa leggo Come scrivere un romanzo in 15 passaggi – con immagini su WikiHow, ma abbandono dopo un paio di passaggi. Non riesco a concentrarmi. Girovagando qua e là per casa mi capita sotto il naso un libro di Perec intitolato Tentativo di esaurimento di un luogo parigino.

Lo apro, lo sfoglio. Inizio a leggerlo.

Rimugino.

Forse potrei procedere con un esercizio simile, qui ad Asti, per mettere in moto qualcosa. Per mettere in moto l’ingranaggio della mia scrittura. Per far ripartire il mio immaginario.

Ore 9.35

Mi guardo allo specchio e ripeto: brutto stronzo, non puoi lasciarti sfuggire questa occasione, perciò fatti venire un’idea per un romanzo da consegnare a Giulio Mozzi e pubblicarlo nella collana fremen di Laurana Editore. Ripeto la frase undici volte e mezza, per vedere se succede qualcosa. Non succede niente.

Ore 10.08

Alla fine sono sceso di sotto a misurare il vicolo.

Il vicolo dietro casa mia misura ottantasette passi, si imbocca da sud ed è chiuso a nord dalla facciata di un edificio.

Dopo sessantasette passi c’è una cancellata metallica, superata la quale si trovano tre bidoni dell’immondizia (carta, umido e indifferenziata).

La temperatura del vicolo alle ore 10.01 è di sette gradi centigradi, il cielo parzialmente nuvoloso, l’altitudine centosessantasette metri sul livello del mare, l’asfalto asciutto.

Ci sono due bicchieri di Estathé rincagnati, dozzine di mozziconi, un pacchetto accartocciato di Diana Blu.

Sul lato sinistro c’è il retro della chiesa di San Silvestro, c’è un campanile, c’è il balconcino sul quale vengono a fumare i tossici del centro diurno.

Sul lato destro c’è il mio condominio e c’è il balcone di casa mia.

Il vicolo è deserto: place Saint-Sulpice a Parigi è un’altra cosa.

Ore 10.23

In casa cammino avanti e indietro in corridoio.

Apro un libro a caso, leggo dieci righe per vedere se mi viene in mente qualcosa da scrivere.

Non mi viene in mente niente.

Mi interrogo.

Che cosa fa un soldato della Guardia nazionale repubblicana ad Asti? Perché deve farlo? So che voglio ardentemente farlo girandolare dal mattino alla sera per le strade di Asti, ma per fare che cosa? A che pro? E poi: come si inseriscono i becchini? E Tilde, che fa? Il samoano che c’entra?

Rifletto sul progetto di esaurimento di un luogo astigiano: forse esaurendo un luogo astigiano troverei l’ispirazione; forse anziché il vicolo dietro casa potrei valutare l’esaurimento di un luogo migliore, per esempio piazza San Secondo, in centro città.

Esco per una ricognizione.

Ore 10.45

Piazza San Secondo alle 10.45 di lunedì mattina è abbastanza frequentata.

Un uomo sulla trentina parla al telefono, un ragazzo e una ragazza sono seduti su una panchina al sole. Ridono.

La basilica sul lato orientale della piazza è chiusa.

Di fronte al municipio (anch’esso ubicato sul lato orientale) c’è una piccola manifestazione.

Ci sono persone che manifestano per la dignità dei lavoratori in via di estinzione, per esempio ci sono nove ciabattini, nove frenatori di treni, nove postini, nove addetti alla lettura dei contatori, nove bussatori, nove spazzacamini, nove videonoleggiatori, nove poeti, nove sarti, nove arrotini, nove suonatori di zucca.

Mi domando perché ogni categoria sia rappresentata da nove esponenti.

Non so rispondere, anche perché la mia attenzione è rapita da una donna che sta correndo dal centro della piazza in direzione sud.

Sul lato meridionale della piazza ci sono una gioielleria, una farmacia, una gelateria, una bottega di carabattole o vestiti. Seguo con lo sguardo la donna mentre si affretta. Entra in farmacia. Tutto lì.

Avrei potuto raccontarvi di più; ma, signori, la situazione della mia immaginazione, al momento, è questa.

Inutile girarci intorno.

Tre vigili osservano i manifestanti, altri due camminano sotto i portici sul lato occidentale; non fanno granché: parlottano tra loro, una signora bionda chiede un’informazione, una vigilessa la fornisce indicando un punto imprecisato a sud.

Sul lato settentrionale ci sono due vie, un’edicola, due bar, un negozio della Robe di Kappa, una pizza al taglio.

Mi chiedo come fosse questa piazza nel 1944.

Ore 11.57

Risultato della ricognizione:

piazza San Secondo, pur non essendo place Saint-Sulpice, potrebbe costituirne un degno ripiego: sono entrambe piazze, sono entrambe intitolate a un santo, sono entrambe intitolate a un santo di mezza tacca (per dire, non a un Pietro a un Paolo o a un Francesco), su entrambe sono presenti bar, negozi, caffè e persone.

Sembrerebbe un’ubicazione ideale.

Ma vuoi mettere la comodità del vicolo dietro casa mia?

Basta uscire sul balcone e lui è lì, abbandonato come un deserto messicano, cieco come Borges e Omero, solitario come Leopardi, breve come una Illuminazione di Rimbaud.

La praticità della cosa è fuori discussione.

Appena nomino le Illuminazioni di Rimbaud sono colto a mia volta da un’illuminazione: penso di tendere una corda dal balcone di casa mia al campanile della chiesa di San Silvestro e danzare.

È una cosa del tutto priva di senso e di logica.

Mi pento subito, e il progetto naufraga: ho scarso equilibrio, e detesto danzare.

Mi maledico, giacché io e Rimbaud non abbiamo niente in comune, neppure l’accento delle Ardenne, né l’espressione bambinesca; io e Rimbaud siamo due estranei.

Se fossimo santi non c’è dubbio che lui, Arthur Rimbaud, sarebbe almeno un sant’Ambrogio, o un sant’Antonio. Forse un san Nicola.

Io potrei a malapena essere un san Sulpizio o un san Secondo. O un san Corbiniano vescovo di Frisinga, che si ricorda lo stesso giorno dell’armistizio di Cassibile.

Abbandono Rimbaud al suo destino, giacché qui occorre ponderare bene il mio progetto di esaurimento di un luogo astigiano, ed è giunto il tempo delle decisioni: esaurire piazza San Secondo comporterebbe vestirsi tutti i giorni, uscire di casa tutti i giorni, camminare per cinquecento metri tutti i giorni, trovare una postazione ideale e privilegiata tutti i giorni.

Esco per un’ulteriore e decisiva ricognizione.

I manifestanti sono sempre di fronte al municipio. Non si capisce bene che cosa pretendano di ottenere. Non schiamazzano, non si producono in cori né portano cartelli con slogan o dichiarazioni d’intenti.

Ne interrogo qualcuno.

Hanno eletto un Portavoce, o qualcosa del genere.

È il Portavoce dei lavoratori in via di estinzione.

Domando al Portavoce dei lavoratori in via di estinzione se gli farebbe piacere venire a manifestare nel vicolo dietro casa mia.

C’è un bellissimo contatore del gas, dico.

Così, per invogliarlo un po’.

Infatti gli addetti alla lettura dei contatori mi sembrano i più convinti della proposta.

Il Portavoce accetta.

Verremo a manifestare nel vicolo dietro casa sua, dice.

Si chiama vicolo Monticone, dico. È qui vicino.

Il Portavoce fa un cenno tutto particolare, i suonatori di zucca all’unisono attaccano una musica che non conosco. Tutti i manifestanti si mettono in fila per tre e si incamminano verso vicolo Monticone, seguiti dai vigili urbani e da alcuni curiosi.

Ore 12.29

Il vicolo dietro casa mia è pieno di lavoratori in via di estinzione e io scendo per condividere cotanta meraviglia.

Il mio vicino di casa si affaccia dal parapetto del balcone.

Mi vede. Mi domanda chi è questa gente. Faccio finta di niente.

I poeti lo salutano con calore, a modo loro, con un breve sonetto.

In realtà non può trattarsi di un breve sonetto, giacché il sonetto è un sonetto, composto da quattordici versi endecasillabi raggruppati in due quartine a rima alternata o incrociata e in due terzine a rima varia.

Ma è declamato velocemente, e sembra breve.

I videonoleggiatori ci propongono un paio di film; niente di che, vecchia roba anni ottanta. Commediole. Il mio vicino non sembra interessato a noleggiare un film. Io noleggio I gemelli con Schwarzenegger e DeVito. Un film atroce. Ma l’espressione amareggiata, bovina, dei videonoleggiatori, mi devasta. E compiere una buona azione molce tutti i sensi.

Ai bussatori non dico niente, non saprei che dire. Propongo agli spazzacamini una pulizia del camino del mio condominio, ma è un buco nell’acqua giacché il mio condominio, com’è evidente, non ha un camino.

Poi intraprendo un’intrigante conversazione coi frenatori di treni.

Uno di loro, un tizio magro con una barbetta da capra, mi dice che frenare i treni era la sua ragione di vita. Che amava il suo lavoro. Mentre lo faceva, racconta, cantava canzoni e recitava poesie. E si sbronzava moltissimo. Ora, dice, gli manca frenare i treni come gli manca sua moglie, fuggita con un capotreno pelato. Soprattutto, aggiunge, gli manca sbronzarsi nelle garitte dei vagoni col Fernet-Branca. Lo capisco bene. Gli confesso che sto cercando di scrivere un romanzo per consegnarlo a Giulio Mozzi. Domando se conosce lo scrittore Giulio Mozzi. Risponde di no. Non lo conosco, dice. Però sa tutto di Proust.

Marcel?, domando io.

Conosci qualche altro Proust?, ribatte lui.

C’era quell’Alain… quel pilota di formula uno, dico io.

Quello era Prost, dice lui sconsolato.

Poi mi racconta la vita di Proust e di Prost per filo e per segno, ma brevemente. Dice che Prost era un donnaiolo, e che Proust era omosessuale. Domanda se lo sapevo. Lo sospettavo, dico. Dice che Prost amava le lumache fritte, e che Proust amava le carote bollite. Domanda se lo sapevo. Rispondo di no. Dice che Prost era alto un metro e sessantacinque, tre centimetri in meno di Napoleone, e che Proust misurava un metro e settanta, mangiava le zucchine con gusto ma detestava i cetrioli, come tutti. Dice che Proust si profumava come una bagascia. Che era un pettegolo. Che amava giocare in borsa. Elenca i titoli azionari preferiti da Proust, sottolineando quelli più esotici, del tipo: Miniere d’oro australiane; Ferrovie del Tanganica; Tram, Light and Power di Buenos Aires; Ferrovie del Messico.

Appena il frenatore di treni pronuncia le parole «Ferrovie del Messico» un’illuminazione mi coglie. Ora so come si intitolerà il mio romanzo. Non solo: ora so il motivo per cui il soldato della Guardia nazionale repubblicana dovrà girandolare per le strade di Asti da mattina a sera. In breve mi balenano in mente le relazioni tra i personaggi, so dove mettere i becchini, mi viene una voglia pazzesca di scrivere un capitolo in cui il protagonista deve scoprire una parola d’ordine, e quella parola d’ordine deve essere «curaro». Concepisco perfino il modo di infilare nella storia il samoano. Il soldato all’inizio lo chiamo Giunio Ferraro, ma il nome è orribile. I nomi sono fondamentali, e con un protagonista con quel nome lì, il romanzo non può che essere destinato al fallimento. Ma non mi preoccupo, ormai ho tutto in testa. Un soldato repubblichino di Asti col mal di denti per qualche motivo riceve l’ordine di disegnare una mappa ferroviaria del Messico.

Che cosa so del Messico? Niente. Canticchio Cielito lindo, penso ai racconti della Pianura in fiamme di Rulfo, al barrilete cósmico Maradona che segna il gol del secolo contro l’Inghilterra, a Sotto il vulcano di Lowry, a Bolaño. Per il resto tabula rasa. Meglio così.

Alle ore due postmeridiane nel vicolo dietro casa mia ci sono all’incirca centoventitré persone. Discutono, suonano, cantano, fanno cose da frenatori di treni, si innamorano, pregano, emigrano ripetutamente avanti e indietro da Nord a Sud e da Sud a Nord, dichiarano guerre per amore, guerre sante, guerre folli, compongono sonetti, epitaffi, villanelle e palinodie, cuciono e rammendano, contano i numeri del gas con entusiasmo mai visto, costruiscono un rudimentale treno merci e lo frenano cantando canzoni di pace.

Alle ore due postmeridiane il vicolo dietro casa mia è un “posto”, e io finalmente so cosa scrivere.

Accendo una sigaretta, mi metto al pc, batto i tasti con furore skopadeo, mi sento una menade danzante su un cavo sospeso a cento metri dal suolo, scrivo:

Ferrovie del Messico

Un romanzo d’avventura

Poi penso al mal di denti del soldato e attacco:

«Era un brutto periodo».

Ti è piaciuto questo articolo? La copertina? La redazione? Tutti e tre?

Strepitoso, as usual.

Già strepitoso quando non ha idee su cosa scrivere!

Fantastica la storia del frenatore. (Mi aspettavo qualche accenno di attività sessuale nel vicolo dietro casa sua… ma niente.)